نشر بتاريخ: 13/05/2018 ( آخر تحديث: 13/05/2018 الساعة: 11:34 )

الكاتب: تحسين يقين

عنوان صادم ولكن..!

وما دامت الذاكرة بخير، فلن يهنأ الغزاة "سأكون في حلقوقهم شوكة حيا وميتا"!

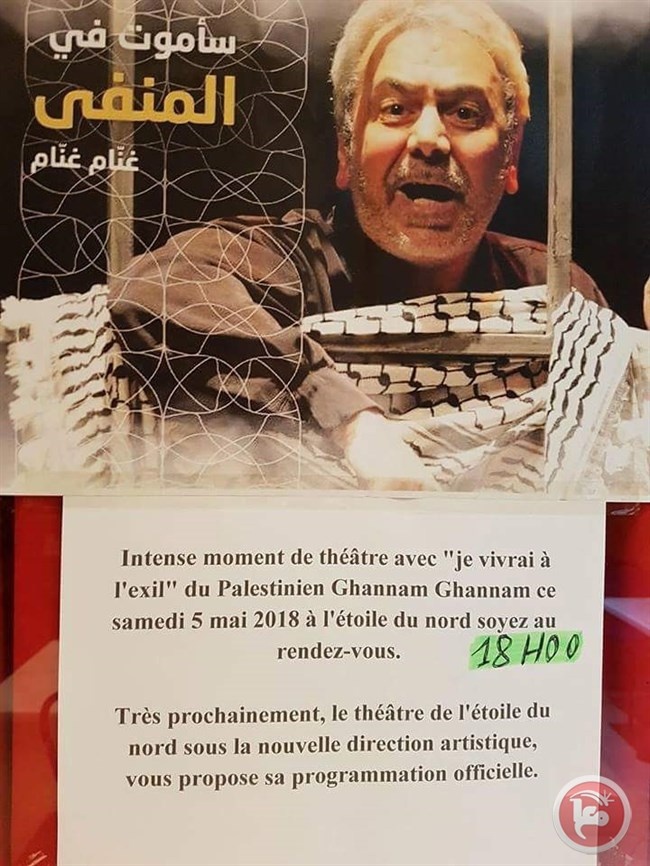

تلك رسالة مونودراما "سأموت في المنفى" لغنام غنام التي عرضت في المهرجان الدولي للمونودراما، الذي احتضنته تونس الخضراء، حيث كان لفلسطين هنا حضور خاص.

أثارت المسرحية مشاعر وأفكار الجمهور معا، وما بين الحزن والابتسام؛ فقد اشتبكت فكرتان الأولى وهي آلام اللجوء، وآلام النفس التي لا تستطيع العودة الآن:

"صابر لم تستطع العودة الى فلسطين، وأخاف ان اعدك بأنني سأحمل رفاتك يوما اليها، لأنني مثلك سوف اموت بعيدا عنها، مثلك ساموت في المنفى"!

والثانية هي الفكرة الرمزية العميقة، وهي الفكرة المسرحية هنا؛ لقد كان من الممكن، لو لم يكن هناك لجوءا، أن يمارس حياته كأي إنسان عادي، يعيش ويحب ويعمل ويموت في بلده " بدون وضع اسم "الولجة" على شاهد قبره. أي أن حياته التي لم يخترها بعد اللجوء، والتي فرضت عليه، هي حياة آخر، بدلا منه الحقيقي الذي كان من الممكن أن يكون؛ حيث طوحته الحياة كل مطرح، وفكر وشعور، فصار نتاجا لكل ذلك الطارئ.

لذلك ذيّل الفنان اسم المونودراما "سأموت في المنفى" ب "بدل فاقد"، فهو لم يعش حياته العادية كأي إنسان عاديّ، وتلك هي المفارقة، بل تلك هي المأساة:

"فأن تحب وتتزوج في المنفى ماهو إلا بديل عن حب وزواج حقيقي كان سيحدث مع ابنة الجيران او احدى القريبات في وطنك على هذا قس كل ما يمر عليك في حياة تمضيها في المنفى!"

تفاعل الفكرتين عضويا، وموضوعيا، ذاتيا ووطنيا عاما، يجعل من الصعب الفصل بينهما، خصوصا ونحن إزاء شخصية حساسة مفكرة في المأساة والحياة من خلال الفن، باتجاه نقدي صادم، للتأكيد على رسالة حق العودة. وكأنه يضعنا ويضع نفسه في مقابل موضوعي وإنساني للتمسك بالعودة، فليس لمن مرّ بكل تلك المآسي إلا أن يتمسك بالحلم-الحق، ملحا على الأمل، بنقل الرفات يوما، وإلا ما معنى نحت اسم البلد الأصلي على شواهد القبور في مقبرة "سحاب" شرق عمان:

"من كفر عانا!! قلبت بصري ورحت انظر للشواهد في المقبرة، من العباسية من اللد، من رام الله، من جنين، من بيساتن، من الطنطورة، من بئر السبع، من أريحا...

يا الله!! فلسطين بمدنها وقراها توزعت على شواهد القبور، هؤلاء الذين لم يتمكنوا من العودة اليها، حملوها معهم على شواهد قبورهم.".

لذلك اقتبس الفنان في العرض مرددا هنا قصيدة درويش كأنه يروي فيها عن نفسه:

أَنَا مِنْ هُنَاكَ. وَلِي ذِكْريَاتٌ. وُلِدْتُ كَمَا تُولَدُ النَّاسُ. لِي وَالِدَهْ

وبيتٌ كثيرُ النَّوافِذِ. لِي إِخْوَةٌ. أَصْدِقَاءُ. وَسِجْنٌ بِنَافِذَةٍ بَارِدَهْ.

لذلك جاءت "قضايا الهوية" في العرض-النص، من هذا القبيل، حتى وإن قال: "لي وطنان وأنا المعلق بين هويتين لم تكتملا في ولم اكتمل فيهما"، فلم يكن ذلك التعلّق بين هويتين، إلا تأكيد على التعلّق الفكري والشعوري بوطنه المستلب. لذا باح بموقفه النقدي لتغيي الوطن اسما وجوهرا، مؤكدا على إيمانه بالوحدة العربية، من خلال "المملكة العربية المتحدة" بين قطري الأردن وفلسطين، التي تضمن عدم تغييب فلسطين.

مدخل المسرحية هو عن الراوي وتنقله وسفره، وتداعيات ذلك، ثم ليخصص ومساحة صغيرة للأخ فهمي الفدائي، الذي يعود من الخارج الى مكان اللجوء الثاني، ليموت فجأة، ثم الى حديث الوالد صابر، وفي خلال ذلك يأتي على ذكر أخيه ناصر، حيث يختار من حياته فترة الاعتقال بسبب موقفه السياسي، في سياق ذكر ردّ فعل الأب تجاه المحقق. ثم أخيرا ليأتي على أشواق نفسه لا كسيرة هنا، بل عن تفكير وجودي عميق في اللجوء والعودة.

وهي الفكرة الرمزية العميقة، التي ابتدأنا بها، وتساؤله الإنساني المشروع عن اللجوء، وكيف أنه سلبه حياته الحقيقية، فصار "بدل فاقد"؛ فهو لم يمارس حياته كأي إنسان عادي، ولم يختر حياته بعد اللجوء، بل فرضت عليه،. إنه آخر لا أصل!

بالرغم من أن زيارته الحديثة لفلسطين قبل بضع سنوات، والتي ألهمته هذا النص، كانت محدودة بالضفة الغربية التي احتلت عام 1967، حيث كان غنام طفلا لاجئا في أريحا، حيث ما أن يمر من المكان حتى يعود طفلا في الثانية عشرة من العمر:

"لم اكن أعرف من الذي يصعد تلك الدرجات أنا ذو الستة وخمسين عاما أم أنا ذو الاثني عشر عاما" أحسست ان ذلك الفتى لا يعرف هذا العجوز".

بالنسبة له هي زيارة محدودة لمكان لجوئه الأول، مثيرنا لتخيّل مشهد عودة اللاجئين إلى وطنهم السليب، حيث سيعود السبعيني طفلا والثمانيني فتى والتسعيني شابا..

مسرحيا: لقد كان العرض حيويا في مشاهده المتتابعة بدون فواصل، بدءا من السفر، فشعر درويش، فمشهد التحقيق، ولجوء والده الذي استدعاه من الذاكرة، فالتعرض للوعي والتاريخ من خلال وعد بلفور الذي ظهرت فيه فلسطين، فتلاوة شعر احمد شوقي "عصفورتان في الحجاز"، فحديث عن مشاريع حل القضية..؛ حيث يتقاطع ما هو شخصي مع ماهو وطني، ويصبح التاريخ الوطني تاريخا شخصيا.

من إبداع المونودراما هنا هي دائرة الحياة والموت، التي بدأها مع الاخ فهمي، ثم مع الوالد صابر واقعا، ثم أنهاها معه شخصيا تخيلا؛ حيث يعيد مشهد القبر والحوار مع حفار القبور، والشاهد الذي سيكتب عليه أنه من كفر عانا قريته المدمرة. تلك الدائرة فعلت فعلها السحري في العرض، حيث مهدت للمشهد الأخير، والذي لا فكاك منه، لأن الموت قادم. لكن استدعاءه للموت هنا كان بقصد الأمل من خلال التأكيد على التمسك بالعودة، من خلال التأكيد على اسم البلد الأصلي.

تعامل الفنان مع الجمهور عن قرب، كأنه يشركهم بما يبدع فيه، فلا تصبح لتقنيات المسرح التقليدية من إضاءة وموسيقى كبير ضرورة، حيث لم يستخدم الفنان غنام سوى كرسي واحد قام بجره كحقيبة مفترضة، وصولا لتوظيفه إلى قبر. بينما تحضر الأغاني الوطنية والتراثية الفلسطينية كبديل للموسيقى التقليدية. كما تحضر الألوان، ومنها الأبيض والأسود، من خلال تخيّل سكان مقبرة سحاب المكفنين بالأبيض، وزوارها المسربلين باللون الاسود.

وقد ساهم تنقله بين العامية والفصيحة في تقريب النص مضمونا من المشاهد، حتى ليجد نفسه فيه شعورا، في حين تذكّر اللغة الفصيحة المشاهد بهذا الفن المسرحي، ليبتعد قليلا لكن باتجاه الوعي.

منذ البداية ظهرت الحقيبة كمخزن للذكريات أكثر منها صندوقا، فهي دلالة الذكريات، والذاكرة رمزيا، التي يسطو الاحتلال عليها.

كأنه يثير من خلال الحقيبة سؤال التنقل والسفر، الذي يقتضي العودة، كما يعود المسافرون الى أوطانهم، حيث يظل حالما بالعودة، حتى آخر لحظات حياته. وهو ما هدف اليه، بل هي رسالته للأحياء. ولعله هنا يؤكد انتصاره على من يحاولون سرقة الذاكرة:

إن تتبع مواقع الكوميديا المحدودة التي خففت من المشاعر الانفعالية، سيجد أنها لم تتركز في مشهد بل جاءت منثورة ضمن العرض ككل، بدءا بالتحقيق ومشهد الاب صابر طفلا مع قاضي يافا، كذلك في مقبرة سحاب في مراسم دفن الاخ فهمي، المراسم المتخيلة لدفنه هناك أيضا. في مشهد التحقيق يستبق غنام الشاب المحقق مجيبا عن أسئلة متوقعة، ومع القاضي يمثّل الطفل الفتى البالغ. كذلك في مشهد الحديث مع الزميلة المصرية حول العودة سالما إلى الوطن، وما تثيره من تداعيات حول أي وطن، وحواره القصير، ووصفه للمسافرين من جنسيات أخرى عائدين إلى بلادهم. وعلى القبر مع حفار القبور وتوقعه لحديثه مع الحفارين الآخرين وحركاتهم.

هي كوميديا تثير الابتسام المغلف بألم، حيث يتفوق غنام الإنسان على المحقق إنسانيا، من خلال ابتسامة ساخرة من كل هذا الوضع غير الطبيعيّ سياسيا وقوميا، لكن ثمة ما نشعر به من قهر غير مبرر. في مشهد الطفل صابر مع القاضي، نحن إزاء طفل بريئ ينطق ما يدركه عن البلوغ، لكن ذلك يأتي في سياق الظلم الاجتماعي، أما الحديث مع الصديقة المصرية من خلال الهاتف الخلوي، فإن توضيح الفلسطيني المقيم في الخارج حول مسألة الوطن واللجوء أمر معقّد، يثير الابتسام ولكن ذلك المغلف بألم وحسرة. في حين يتداخل العادي في الحديث مع حفار القبور مع غير العادي وهو الشعور بالفقد، كأن الراوي يتساءل هذا وقته؟ لكنه بعد حين يدرك بأن ذلك وقته فعلا وهو إثبات اسم القرية الأصلية في فلسطين على شاهد القبر.

حوار الفنانين في الجنازة نص عميق جدا، ولعله وصل حالة إبداعية عليا، لدرجة وضعنا وجوديا في المكان نفسه، أكنا لاجئين، أو معرضين للجوء، أو آخرين يشهدون ويشاهدون.

هي مفارقة كومو-تراجيدية، في "تأبين من يؤبن الناس فمن سيؤبنه"! كأننا إزاء قصيدة محمود درويش لاعب النرد التي رثا فيها الشاعر نفسه.

في المجمل نجح الفنان في خلق "فرجة" جذابة حتى ولو أدمعت عيون المشاهدين التونسيين والعرب وغيرهم، وجعلتهم مندمجين فيها، يعيشونها، مبتسمين من الفم مجروحين في القلب. لعله من محبته للبشر، وتمسكه بالأمل، عطف علينا بمنحنا فرص قصيرة للابتسام. "احسن الناس هم الني آدميين، واحسن البني ادميين هم الناس"، تلك لازمة الفنان الفلسطيني غنام غنام.