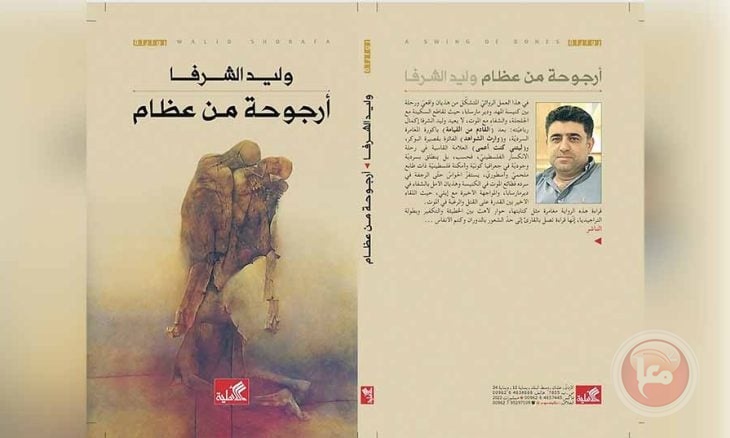

«أرجوحة من عظام» رواية الفلسطيني وليد الشرفا: تُهدْهِدُ الموتَ على إيقاع انكسارات الذات والعدالة

البشر متساوون حقاً أمام الموت، كما لو كان هذا التساوي عدالةَ الحياة، فكلّ ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوماً سيُحمل على تلك الآلة الحدباء، وإن اختلفت أشكال ودرجات مجيء الموت، بين قسوة العنف ولطف السلام؛ ولكنْ، ماذا عن مصير ما بعد الموت، وعن العدالة بين الميتين ومن تسبّب في موتهم، سرقةً واستبداداً وظلماً وقتلاً؟ عدالة السماء المفتوحة على وجود عالم آخر لا تضيع على ميزانه حقوق بشريّ، كانت عزاءَ البشرية الذي قدمته طويلاً وما زالت تقدمه لنفسها، لكنّه العزاء الذي لم يمنعْها أيضاً، وبأيّة حال لاستخدامها «السلميّة»، من إقرار حقّ المظلوم باستعادة حقه من الظالم، بكل أشكال المقاومة ومنها استخدام السلاح الذي استخدم في هضم حقه. وتلك هي حال البشر كذلك في كونهم الذي يسود فيه تنازع البقاء.

الروائي الفلسطيني وليد الشرفا في روايته «أرجوحةٌ من عظام»، التي يُكمل بها كرباعيةٍ، ثلاثيته «القادم من القيامة»، «وارث الشواهد»، و«ليتني كنت أعمى»؛ يخوض تجربة الموت والعدالة من زاوية أخرى جديدة للصراع الدائر على أرض فلسطين، من دون نسيان توثيق المكان وروح بشره النابضة فيه، والذي لا يغيب عن أعماله، وأعمال الفلسطينيين الذين يعانون من سرقة أرضهم وانتحال تفاصيل تراثهم وصيغ وجبات غذائهم، وسرقة حتى طقوسهم في التشافي من أمراضهم، من قبل المحتل الصهيوني، بقوة السلاح:

«لقد عادت روح القديس بجسده بعد أن حمله الغزاة الصليبيون إلى البندقية عندما غزوا فلسطين، وعاد كما أراد، وكما أرادت الكنيسة الأرثوذكسية. أستريح قليلاً أمام الصومعة في الساحة المقابلة لكنيسة القدّيس في المكان نفسه، يأتي إليَّ القديس سابا الشّافي، يسلّم عليّ بحرارة، وللمرة الأولى يحتضنني، يقول: أعتذر عما حصل في اللقاء الأخير بفعل جارك إيلي، لكنّنا اشترطنا عليه عدم حمل المسدس في المرات القادمة. ليس جاري، إنه سارق لأرضي، وقاتل لإخوتي على الحاجز الذي تعرفه آخر الطريق بعد وادي النار! قبل أن أكمل تقدم، ربّت على كتفي: دعنا من الحديث في السياسة حتى لا نخسر صفاء ما نحن هنا من أجله، دعنا نمنح الشفاء لمن يستحقّ. «هل هناك قاتل يستحقّ الشفاء؟!». لم يردّ عليّ، ومضى.»

«أرجوحةٌ من عظام» رواية تهدف إلى توثيق الحقّ عبر الصراع الذي لا يستطيع إلا أن يكون دموياً بحكم دموية المحتلّ، بوضوحٍ فني عن بطل الرواية يوسف الذي يعمل صحافياً، ويعاني انتظار الموت نتيجة مرض قلبه، ويحاول صنع فيلم وثائقي عن الأطفال الشهداء في الاجتياح الإسرائيلي لمدن الضفة في نابلس بعد انهيار مفاوضات كامب ديفيد وحصار ياسر عرفات. ويُدخل من بين هذا التوثيق مشاهد مريعة لرأس طفل مفلوق بطلقة، وعملية لملمة الرأس لوضعه في كيس الجثث، وتوثيق إطلاق النار من الجنود الإسرائيليين على رأس طفل في السابعة وأمه، بحقدٍ وصلف وحشيّ يُدخل فيه تبوُّل الجندي على رأس الطفل القتيل، وإجبار أخته الطفلة التي تكبره لرؤية ذلك، مع مداخلة حصار كنيسة المهد، بمآسي الفلسطينيين التاريخية، من خلال توثيق وضع الفدائي حسين الذي استشهد وهو يمنع اقتحام الجنود الإسرائيليين للكنيسة، وقارع أجراس الكنيسة الشهيد في مغارة الميلاد حيث عظام وجماجم الأطفال الذين ذبحهم هيرودس محبوسة خلف السياج المعدني:

«إنك في سباق الزمن والاحتمالات، موتٌ بأقلّ حسرة، هذا هو المهم الآن، وعبارة (أبي في الجنّة) دون شهقة الفقدان، ولتضف سيناريو جديداً للجثث المكدسة، وحكايات الأيدي والأرجل المبتورة والمقطّعة، وحتى الجثث الجديدة المكدّسة أمام جماجم الأطفال في قبو الكنيسة السفليّ، حيث المزيد من البرد في مقاومة التعفن».

في صُنعه لرواية صراع تفوق واقعيّته الخيال، وتبرّرُ التوثيق فنياً بصنع بطلٍ موثِّق، يضع وليد الشرفا روايته في بنيةٍ تتضمّن ثلاثاً وعشرين فصلاً، يَضْفرُ بجريانها، كما لو كان جديلةً، قصتين: الأولى يسرد فيها بطلُه يوسف (الذي يلعب دور الجسر الضّافر للقصتين بوجوده في كليهما) حصارَ مجموعة فدائيين فلسطينيين يرفضون الاستسلام حتى الموت في كنيسة المهد، وقصص حماية ومعالجة الرهبان لهم، وبطولات وموت وجَرح بعضهم وأسر الآخرين بعد مفاوضات فك الحصار عن ياسر عرفات. وفي الثانية يسرد ذات البطل يوسف بعد خروجه من الحصار معهم معلولَ القلب، قصّة محاولته للاستشفاء بمعجزة قديس الدير المحفوظ جسده كما هو منذ ألف وخمسمائة سنة، وتعاويذ القدّيس سابا الشافي في دير القدّيس مار سابا، واستمرار الصراع بصورة أخرى تدخل فيها المجازات، وطُرق التشافي بالتأمّل في المكان. وكذلك إفراغ النفس من صراعاتها مع ذاتها ومع الآخر، مثل إدخال الراوي يوسف المسلم لقصّة حبّه المستحيل اجتماعياً مع مها المسيحية، ولعيشه صراعاً نفسياً من معاملته القاسية المقصودة لزوجته وطفليه كي يكون موتُه المتوقّع أقلّ وطأةً عليهم بكرهه، مع تفكيره بذكورية الدير الممنوع على النساء، والذي يضع المرأة خارج ألوهة المكان، بالتساؤل: هل حقاً يُمنع هنا أكل التفاح، ودخول النساء؟ والجواب: نعم، كيلا «يختلط الإيمان بالغاية هنا، ولا يسمح للذّة الجسد أن تسرق لذّة الروح».

إضافةً إلى ذاكرته المليئة بقصص بطولات وموت وأسر أصدقائه، ومن ساعدَهم من الرهبان أيام حصار الكنيسة، والأهمّ الذي يقود الرواية: صراعَه الذي لا يستطيع تجنّبه، مع طالب الشّفاء لهُ ولنجلهِ المصاب بضمور العضلات، الإسرائيلي القاتل المسؤول عن حاجزٍ يقتل الفلسطينيين، إيلي يتسحاق، الذي يقتحم الدير دون موعدٍ بمسدسه طالباً رؤية القديس سابا قسراً: «نحن من صنع المواعيد للربّ»، بإضافة حوار تساؤلي حول طبيعة الربّ التوحيدي اليهودي، الذي تغلّب عليه إسحاق عندما تصارعا، وتزييف إيلي الحافل بالمجازات لعامل الشفاء الأقوى: التراب الذي يجب أن يحضره طالب الشفاء من مكان ولادته والأفضل مكان ولادة أبيه وجده، لمزجه بماء الدير المقدّس وشربه، حيث لا وجود لهذا التراب بالنسبة لإيلي الذي ولد أبوه وأجداده في أوكرانيا، وولد هو في كيبوتز بالجليل.

والأكثر أهميّةً في الرواية، الذي يصنع عامل التشويق فيها منذ خلق الشرفا لبدايته، الصراعُ مع إيلي المغتاظ من يوسف وترابه الذي يقرّبه من الشفاء، ومتابعة القارئ لتطورات الشفاء والصراع، وإنهائه من قبل يوسف وفق السيناريو الذي وضعه لفيلمه، بالاشتباك الجسدي في سيارة إيلي التي يدحرجها يوسف نحو الهاوية في الفصل الأخير: «قوة القتل رغبة الموت»، ويبقي فيها مصير الاثنين معلقاً بوضوح توقّع موت إيلي:

«يصرخ إيلي: سأقتلك! وأصرخ عليه بعد أن أصبح شبّاك سيارتي موازياً لشبّاكه: لم تفهم ولن تفهم أنه لا يُبطل القدرة على القتل إلا الرغبة في الموت، هي كذلك ستظلّ قدرتُك في مواجهة رغبتي، في المسافة الأقصر بين مقود سيارته وشبّاك سيارتي، أمسكُ مقود سيارته وأقفز من النافذة متعلّقاً بها، أشدُّها نحو الوادي، لا يستطيع إيلي إطلاق النار، ألكمُه، وأصرخ: لا شفاء لنا! يصرخ: اترك السيارة وسأدعك تمرّ. لقد فات الأوان، يا إيلي! سننحدر وتتساوى حظوظُنا في الموت والحياة، أمام رغبة الموت تتعطّل القوة فلا اختباء ولا سلامة. تصبح الطريق أنا وأنت فقط، لا أرباب ولا معجزات ولا أمل بالشفاء!».

لبنية روايته الجارية بعرض شاعريات المكان المرفرف بأجنحة أرواح أهله، والذي يحاول المحتل إزالة حتى دماء شهدائه عن أحجاره؛ وعرض الصراع بين محتل للأرض بالغ الصلافة في وحشيته واعتقاده أنه أقوى من الربّ الذي صنعه، بتشويق عرض تطورات حصار كنيسة المهد، وتطورات زيارات ونتائج التشافي في دير القديس مار سابا؛ يضع الشّرفا لروايته منظومةَ سردٍ تقتصر على صيغة الراوي المتكلم يوسف. وتبدو بسيطةً تناسب تقوية المشهدية الروائية بحديث شاهدٍ عاش ما يحدث، لكنها تنتقل إلى التشابك مع عنصر كتابة السيناريوهات التي ينوي الشاهد وضعها لفيلمه، وذلك بنقل سرد المتكلم الذي يأخذ في العادة صيغة الماضي، إلى سرد صيغة الحاضر المضاف إليه سين المستقبل؛ بما يدفع القارئ من دون إدراك منه لذلك، إلى فعل المشاركة في صنع سيناريوهات أخرى للرواية، تستند إلى وقائع ما تعرضه من تطورات الحصار، وتفاعلات المكان والزمان؛ وترسم تمنياتٍ وأحلاماً لإنهاء صراعٍ معقّد يتداخل فيه الصراع المباشر مع محتلّ موصوف السرقة والجريمة، والصراع غير المباشر مع الذات التي تخوض هذا الصراع مكبلةً بقيود الذكورية والأوهام التي تعيقها عن تحقيق نتائج حاسمةً لهذا الصراع.

ويبدو لمن اطلع على الروايات الثلاث في رباعية الشّرفا، مدى تلاحم مشروعه المتنوع، لتثبيت الذات في أرضها التاريخية المهددة بالمحو من قبل شَفرة سيف الآخر المدعومة بأعتى قوى وأسلحة ما وصلت إليه البشرية، وهشاشةِ ذاتِها المليئة بأمراض معتقدات وأوهام الماضي المكبّلة لها عن التحرر، لكن الحافلة أيضاً بعناصر قوى الحقّ التي لا يمكن محوها كذلك.

وليد الشرفا روائي وباحث فلسطيني من نابلس، أستاذ للإعلام والدراسات الثقافية في جامعة بير زيت، حاصل على الماجستير عن أطروحته حول «بواكير السردية العربية»، والدكتوراة عن «الخطاب عند إدوارد سعيد». أصدر روايته الأولى «محكمة الشعب» عام 1991، وعدداً من الروايات، والكتب، منها: في الإعلام «الجزيرة والإخوان»، وفي الفكر «إدوارد سعيد ونقد تناسخ الاستشراق».