الكاتب: فيصل دراج

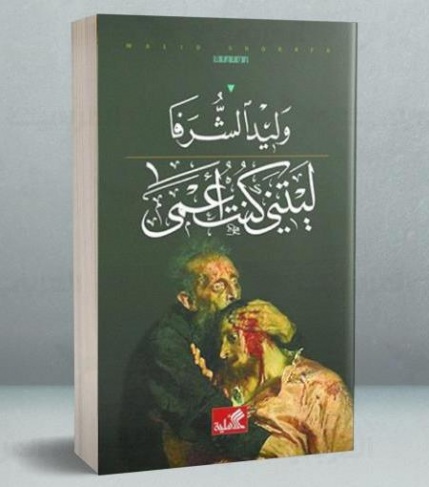

تتقاطع رواية وليد الشرفا الأخيرة "ليتني كنت أعمى"، الأهلية للنشر، عمّان، 2019، 156 صفحة مع رواية أكرم مسلّم المتميّزة "بنت من شاتيلا" في مواقع متعددة: الروايتان صدرتا هذا العام 2019، ما يضع الفلسطيني أمام حاضر مباشر، وجاءتا من رام الله، مركز القرار السياسي الفلسطيني، في شكله الرسمي على الأقل، وهما من إنتاج جيل جديد من الروائيين عايش اتفاق أوسلو في أوهامه المتفائلة الأولى وحقائقه الدموية اللاحقة، والروائيان معاً يعبّران عن الوجدان الوطني – الشعبي الذي يجمع بين الوضوح والبساطة، بعيداً عن معادلات كتابية تنزع إلى تربيع الدائرة.. والصوتان الكاتبان محتشدان بالأسى، ينشران شعوراً بالخيبة يتاخم البكاء.

أعلنت روايتا "بنت من شاتيلا"، و"ليتني كنت أعمى"، عن إحباط مرير. نشرت الأولى عذاباً فلسطينياً وانفتحت على العالم، كي تمنح القارئ فرصة للتأمل والمساءلة، ودارت الثانية في فضاء فلسطيني مغلق، يبدأ بالأوصال المقطّعة وينتهي بقبور مجهولة. أراد وليد الشرفا مضاعفة واقع الخيبة كي ينفذ إلى قراره، رافعاً صوته إلى حدّه الأعلى، مازجاً بين الاحتجاج والمحاكمة، واستدعاء الذكريات والنشيج. لكأنه يسأل بصوت مرير: أين ذهب الشهداء؟ فإن خلط المرارة بالوجع سأل: هل كان لهؤلاء الشهداء ضرورة؟

استهل مسلّم روايته بصوت أنثوي متقطع يتوجه إلى جمهور مسرحي لا وجود له. فتح الشرفا نصه الروائي على واقع اختص به الفلسطينيون: "يدفعني علي، الذي لا يرى، على ذلك الكرسي المتحرّك، انظر ما تبقى من رجلي، طالما لا أحذّره يبقى يدفع، كيف أصبح الأقرب إليّ وأصبحت أنا الذي تبقى له كما يقول...". أعمى يدفع مُقعداً، ما تبقى من إنسان يدفع ما تبقى من آخر، تعبيراً عن تساند الأنقاض في زمن تقوّض فيه كل شيء. تقصّد الروائي تبيان مساحة الفداء ليخبر عن متاهة الخيبة. لذا يستكمل، مباشرة، صورة الإنسانين العاثرين بجمل سريعة، تنتقل من كارثة فلسطينية إلى أخرى: "سأفتح قبراً بعد عشرين عاماً، قبر زوجتي وأصدقائي. ذبحت زوجة علي في صبرا وشاتيلا، وعلي أصيب بالعمى قبل وقت ليس بالبعيد..". يتداخل في صفحة واحدة القبر والذبح والعمى والساق المبتورة وأموات ينزفون، كأن للموت حاضره المستمر، ما يقصّر المسافة بين العشرين عاماً و"الأمس القريب"، ففي كل يوم يفاجئ الفلسطيني بنقص لم يتوقعه.

دخل الشرفا إلى روايته من مفتتح "الإهداء"، الذي يساوي بين بشر عرفهم، وأمكنة عرف فيها الفلسطينيون أكثر من مجزرة، تمتد من بيروت وصبرا وشاتيلا إلى مخيم جنين، مروراً بعكا وصفورية وزرعين، وصولاً إلى كل الذين مرّوا "بثلاجات الموتى" و"رقدت أبدانهم في المقابر الجماعية...". ومع أنه أعطى الفصل الأول من روايته عنواناً مخادعاً: "لذلك اقتضى التنويه"، فالفصل صورة عن "الإهداء الفلسطيني"، حيث يتقاطع الجسد المبتور مع سيارة الإسعاف والأرواح القتيلة، ويتجاور القتل الجماعي و"ثلاجة الموتى"، وتتراءى صور مقاتلين مبتسمين و"شعار الثورة"، الذي حطّ عليه الزمن وكاد أن يسقط في النسيان، لولا ذاكرة جريحة، ذلك أن "من يتذكّر يرى" ولا يكون سعيداً، فعالم اليوم يتأسى على الفلسطينيين و"يكرّم قاتليهم".

"ليتني كنت أعمى": الشقاء الفلسطينيّ

حشد الشرفا في روايته الشقاء الفلسطيني في صورة متمددة تختزن الأزمنة والأمكنة والمجازر جميعها واعتصم بذاكرة مشتعلة تزور مقابر الفلسطينيين المتفرّقة، كما لو كان الزمن الفلسطيني، في وجوهه المتعددة، قد اختصر في زمن ينوس بين القتل والمقبرة، تحوّم فوقه خيبة مقهقهة لا تكترث بأحد. اتكأ الروائي على أدوات فنية متكاملة: الكاميرا، الصورة، الذاكرة، تداخل الصور والأزمنة، اللغة اللاهثة التي تصف وتحلل وتحكم في آن، الزمن المخادع الذي ينفتح على أزمنة جزئية ويتخذ من زمن الخيبة مركزاً. بنى المؤلف روايته على ذاكرة إنسان مبتور الساق، كان مقاتلاً ومصوّراً معاً، شارك الفدائيين معاركهم، وصوّرهم قبل المعارك وبعدها، وتذكّر مآلهم وذكر أحواله حين كان يصوّرهم. يتعيّن "أرشيف الصور" ذاكرة موجعة مسكونة بالخسارة والحكايات والندم، فرفاق المعسكر تناقصوا مع الأيام، وأصدقاء المخيم غيّبهم الموت والأمكنة المكسوة بالأناشيد والملصقات كساها التراب، والمقاتل والمصور مثقل بالندم والحسرة، صوّر ما انتبه إليه، وفاته تصوير "رفاق" رحلوا على عجل. وما أرشيف الصور إلا أرشيف الموت الفلسطيني، رحلة موحشة مع ما كان وتغيّر، واختصر في مُقعد وأعمى، وذاكرة تتصادى فيها أصوات "الأشبال" تلاحقها مخيمات كانت عامرة باللاجئين ذات مرة.

يصدر وجع الذاكرة عن أطياف الراحلين واختلاط الصور وتبدّل الأزمنة. كان للزمن المقاتل كاميرا قديمة وصور عزيزة وجاء اتفاق أوسلو بكاميرا جديدة وصور قبيحة، وأجبر المقاتل – المصور على ما لا يرغب به. غابت قاعدة المقاتلين والأب – القائد، وأخذت مكانها قاعة أنيقة ولغات غامضة وهوية إسرائيلية ساخرة "تنصح" الفلسطيني بالهدوء والتخلي عما كانه وبأن يختار بين إلغاء ذاته "أو أن يكون فلسطينياً رخيصاً" بلغة المؤلف. جمعت رواية وليد بين الذاكرة والحسبان الوطني والإحساس، وتوجهت إلى جمهور يحس بما تقول، متوسلة أسلوباً مركباً يقصّر المسافة بين الروائي والقارئ المقهور، ويتبادلان هواجس واحدة.

فصل الروائي فصلاً باتراً بين زمني الفدائي القديم والمفاوض الجديد متكئا على كاميرا قديمة ومصور سعيد، وكاميرا أنيقة ومصور يشعر بالعار. تلا زمن المقاتلين زمن "الاستمناء الذاتي الفلسطيني"، بلغة المؤلف. فما جاء به الاتفاق المريض ظهر جلياً في السلطة التي أفضى إليها، حيث أخذ "اللواء" الأنيق اللباس مكان مقاتل تقشّف في زمن سبق، وعرف الناس "الإعفاء الضريبي"، الذي منح الوافد إلى رام الله امتيازات جديدة. طردت المظاهر السلطوية أصوات أحلام أليفة، وبدا الفدائي القديم موظفاً جديداً. يقول المصور المسكون بالظلال وبأحلام آفلة: "استشهدت زوجتي في صبرا وشاتيلا"، ويمازحه إنسان عابر: "شكلك مش مدلل زي العائدين، لا حرس ولا سيارة. (ص 64)". ويفاجئه "اللواء" أبو الناجي قائلاً: "لكل مرحلة قوانينها، حاربنا ومن حقنا أن نستمتع. أم نتركها للجواسيس! أجيبه: نترك ماذا، المرحلة أم الاستمتاع!". كان "للأب الجديد" صورة قديمة، لم تتعرّف عليه "وقد أصبح أكثر سمنة، وبشرته أكثر نضارة. (ص 59)".

أقام وليد الشرفا روايته الفاجعة على "ثنائية ضدية" في زمنين مختلفين، فالجميل الذي كان رحل، تشهد عليه كاميرا قديمة وصور شاحبة، وما "نجا" انقلب إلى ضدّه، كما لو كان ماضيه قد ضاع في "قاعة المفاوضات"، التي بدّدت ذاكرته ومنحته وظيفة مرموقة اللقب وحسنة المردود. والمتبقي خيبة وذكريات، ولاجئون مخنوقون، اقتفوا أثر مستقبل تحوّل إلى سؤال غامض، ومقاتل مبتور الساق يواكبه "قهر في النهار من غنى اللواء، وقهر في الليل من فقر الناس.... أي ثورة هذه التي يعيش فيها ناس مثلكم ومثلنا، ومثل أبو الناجي ولي نعمتي، والمفروض أنه قائدي... (ص 152)".

تعبير عن الغضب

عبّر النص الروائي بلغة مباشرة عن غضبه، ورسم مآل الفدائي القديم بإشارات ثلاث: "الساق المبتورة التي يدفعها إلى الأمام أعمى فقد زوجته، ودخول الطرفين إلى رام الله من باب خاطئ، جرّه عليهما السباب والتندّر، وصورة سمك السلمون الذي يسبح بعكس التيار ويرجع إلى مكان نظيف يضع فيه بيوضه..". أخذ الشرفا بلغة لاهثة مختلطة، تنطوي على الألم والمناجاة، تحتمل الفصحى والعامية، وبوحاً مكبوتاً يجمع بين النار والهشيم: "وفّر لي الأخوة شغل سائق لأحد "الألوية"، بتعرفوا إحنا ما كنا نعرف الرتب، كنا نقول: مناضل وجاسوس، قبل هالوقت الّلي زي الزفت، اشتغلت معه تقريباً سنتين، كل يوم أروّح مقهور، سيارة مرسيدس ومرافقين، كانوا يطلبوا الأكل من المطعم وما يوكلوه، أرميه اليوم الثاني بالزبالة، كنت أحس حالي سائق لأحد البشوات في الأفلام المصرية،.....شو سما هالثورة هاي، من وين كل هالمصاري، مهي إما من الشحدة وإما من الضرائب.. (ص 151)".

أظهرت اللغة العامية موقع إنسان شجاع قريب من الحياة، لا يحب الألقاب والمراتب الشكلانية. يقول الأعمى في نهاية الرواية: "لو أني عرفت خاتمتي ما كنت بدأت". لا يتهم الأعمى ذاته إنما يتهم مسؤولين أصابهم العمى بعد الخروج من بيروت.

زمن مقاتل وزمن آثم

كتبت روايات فلسطينية، في "زمن البراءة"، عن فدائي يستشهد وهو ذاهب إلى أرض أجداده، أو يعود منتصراً محملاً بالأمل. عطف وليد الشرفا زمناً مقاتلاً "ابتعد" على زمن آثم يتصدّره "لواء" سقط عليه اللقب فجأة، وموظف أنيق عالي المرتبة سقط على الفلسطينيين من مكان غامض، أقرب إلى الأحجية. قدّمت الرواية شهادة بريئة مشدودة إلى الوطن، وأنجزت لاحقاً شهادة أكثر صعوبة وتعقيداً تسائل الطريق إلى الوطن.

أعطى وليد، مهما يكن اجتهاده، نصاً روائياً أقرب إلى "الشهادة"، يرثي ويستنكر ويتذكّر، ويساوي بين الذاكرة والرؤية. عبّر عن نظر وطني مسكون بالنزاهة، وعن جيل من روائيين مجددين، يرفضون الكتابة المسيطرة واللغة الجاهزة، ويتمسكون بحقوق وطنية لا يمكن التصرّف بها.

يبقى السؤال الأكثر إيلاماً وفضولاً: من أين جاء هذا الإحباط الغاضب، وكل هذا النقاء المقاتل، وإلى أي حد تستطيع الذاكرة الرائية أن تواجه الإثم وتعطّل الألقاب الخائبة؟

*المصدر: ضفة ثالثة