الكاتب: رائد الحواري

بعد رواية "بلاد البحر" والمساحة الزمنية والمكانية التي جرت فيها الأحداث، ها هو الدكتور أحمد رفيق عوض يقدم رواية "الصوفي والقصر" التي تحدثت عن فترة الحروب الصليبية وغزو التاتار للمنطقة، فهناك أهمية تاريخية للرواية، ومن يقرأها سيجد الواقع السياسي والاجتماعي للمنطقة في ذلك الزمن، وهذا يحسب للرواية، التي تقدم مادة تاريخية بشكل روائي.

ولم تقتصر ميزة الرواية على هذا الأمر فحسب، بل تحدثت عن الفكر الصوفي بطريقة ثورية، وأكدت أن بدايات الحركة الصوفية كانت متمردة على ما هو رسمي، وتتناقض مع الواقع الرسمي وتعريه، وهذا الأمر يشير إلى أن البدايات كانت نقية، لكن الإتباع، مع مرور الزمن أضعف الحركة وحرفها عن منطلقاتها الثورية التي تأسست عليها.

وإذا أخذنا الواقع الآن، وقارناه بما كان في زمن الغزو الصليبي والمغولي سنجد تماثلاً بين الواقعين، بمعنى أن السارد يتحدث عن الواقع اليوم من خلال التاريخ، وهذا يضيف ميزة آخرى للرواية.

كما أن توغل السارد في الفكر الصوفي وسبر أغواره جعل الرواية تقدم مادة فكرية صوفية بطريقة سلسة وسهلة، وأكد مدنيّة هذا الفكر وقدرته على التعامل مع الأفكار الأخرى بطريقة حضارية، فهو يقبل الفكر الآخر، ويتعامل مع التعددة بطريقة لافتة، وكأن السارد من خلال سرد سيرة "أحمد البدوي" أراد أن يقول: إن أسلافناـ وأثناء الغزو الخارجي تعاملوا مع الآخرين/ الأفكار الأخرى بطريقة متحضرةـ فلماذا الآن- وبعد ما يقارب الألف سنة- نتقهقر إلى الخلف، مكفّرين ومخونين من لا يماثلوننا أفكارنا ويعتقدون بمعتقدنا؟

وتستوقفنا مكة، مكان انطلاقة "أحمد بن علي بن يحيى"، فالسارد يقدمه على أنه من سلالة النبي (ص)، وهذا الأمر يتوافق مع ما طرحه عبد الرحمن الكواكبي في كتابه "أم القرى" الذي جعل مكة منطلقا لتحرير البلاد ورفع مكانة الأمة، وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة إن رجال مكة هم الأقدر على تغيير الأحوال إلى الأفضل، وهذا يتوافق مع ما أحدثه الفتح الإسلامي من تغييرات إيجابية على الأمة.

القائد "أحمد بن علي بن يحي":

سنحاول التوقف عند مفاصل الرواية وما فيها، ونبدأ من الشخصية المحورية في الرواية، "أحمد/ السيد البدوي"، فهو شخصية تتنامى في الرواية مع تنامي الأحداث، بمعنى أنها لم تكن كاملة في بداياتها، لكنها تكونت وتشكلت أثناء الأحداث، وهذا يشير إلى أن الإنسان/ القائد يتكون/ يصير عندما تجبله الحياة، ودون معترك الحياة لا يوجد كمال، لكن هناك بذرة طيبة تكون في الإنسان، يستطيع أن ينميها ويطورها إذا ما أحسن استخدامها.

أول مباردة حدثت "لأحمد" عندما خطب في الجيش محفزا إياه على القتال والثبات في وجه الصليبيين: "... وما أن وصل دون أن يعرف كيف وصل حتى كانت هناك منصة حجرية مشرفة، أوقفوه عليها وتركوه يواجه العساكر الذين التفوا حوله في دائرة هائلة، حدقوا فيه، صمتوا تماما، أرهفوا سمعهم، أجال النظر فيمن حوله قدر ما يستطيع، لمح غيمة كبيرة داكنة اللون مجمدة فوق السهل الفسيح، تعلق بها، مرت في خاطره الشجرتان الشاميتان اللتان أقسم بهما ربهما من سماواته، يا ليتني حبة تين ناضجة يأكلني طفل جائع ومحروم، تدفقت الخواطر في قلبه، لم يستطع أن يكبحها أو يسيطر عليها أو يرتبها.

مد يده إلى الغيمة وصاح: الشام، الشام، الشامة والعلامة، انفجر العساكر كلهم، الشام، الشامة والعلامة، ...وأضاف هذه يدي مع أيديكم تقاتل.

ومد يده الكبيرة رآها العساكر طويلة جدا، ورآها بعضهم الآخر سيفا، ورآها آخرون رمحا لامعا، ضجوا بالهتاف والتكبير... فمن قائل إن الشام شامة الله على أرضه، ومن قائل إن الشام تدل على رفعة الشام وبركاتها تصديقا لحديث الرسول الكريم" ص64 و65، نلاحظ أن الشخصية تتطور مع الأحداث وتندمج فيها ومعها، فهو يتفاعل وينمو مع مجريات الأحداث، وفي الوقت ذاته يؤثر على الآخرين الذين يتفاعلون معه، وهذا التأثر والأثر له أكثر من جانب، جانب شخصي/ صوفي متعلق بأحمد كشخص/ كفرد، وجانب اجتماعي، يتمثل بأثر قدراته الروحية/ الكرامة/ الخارقة، التي استطاع من خلالها أن يرفع معنويات العسكر الذين رأوا فيه أشياء تتفوق على ما هو عادي/ طبيعي، فمخاطبته للعساكر ومشاركته في القتال يؤكد أن الصوفي/ الصوفية لا تعني العزلة، بل المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الحياة العامة.

وبما أن المعركة تدور في القدس، فإنها أثرت على "أحمد" ومنحته قدراته إضافية، فالمكان أثّر على الإنسان، ومن ثم سيعطي الإنسان ما حصل عليه من طاقة/ قدرات للمكان، فالتفاعل والتأثير متبادل بينهما، فكل من يأخذ يعطي، والذي يعطي يأخذ: "هتفوا مثله، تحت المطر، على تلة رابية أشرف على وديان غارقة في ظلام دامس، لا يسمع سوى اندفاع الماء المجنون، وما أن انتهت الهتافات، حتى اندفع أحمد إلى الأمام، سقطت عليه أضواء المشاعل، خطف انتباه الجميع، فتح ذراعيه على طولهما، صمت فترة قصيرة قبل أن يصيح تحت السماء المبلدة: يا عليم.. افتح لنا أرضك.. افتح لنا شامك، يا رب انصر جندك، انصر هؤلاء الفتيان.. يا رب.. والتين والزيتون.

أخذته رعدة شديدة، أخذ يهتز ويتراقص، فوجئ الجند بهذه الحالة، لم يجدوا غير التكبير والتهليل، سكنهم ما سكن الشيخ،...كان آذن الفجر قد حل، عنما اندفعت الخيالة إلى المدينة المقدسة من جهات ثلاثة، دخلوا والعتمة لم ترحل بعد من أزقة المدينة ولا عن سطوحها، تقدموا دون حذر أو خوف، لم تكن هناك أسوار للمدينة المقدسة" ص69 وهذا الأمر يتوافق مع فكر الصوفية الذي يقول بالحلول، فكلما تقدم الإنسان من ربه أخذ أكثر، سيُعطي أكثر، فالطاقة التي يحصل عليها أكبر من أن يحملها أو يتحملها وحده، لهذا نراه يعطي الآخرين منها، ليكونوا مثله (حاملين)/ ومعطين.

ونلاحظ أن هذه الكثافة في الطاقة/ العطاء كانت بأثر المكان/ القدس، فهو من أمدّ أحمد بالطاقة، وبسببها استطاع أن يؤثر في الجند، ويجعلهم في نشوة وحمية.

وفي طريقة إلى الموصل يخوض معركة أخرى ومع جهة أخرى: " ...النساء والصبيان والفتيان انفجروا بصراخ من القلب، سقط كل ذلك في قلب الشيخ أحمد، كان يغسل وجهه حينذ، سمع ورأى، فقام بجسده المديد، انتثر الماء حوله، صاح من أعماقه: يا الله أعني.

وثب كالفهد، تناول أحد المهاجمين عن فرسه بيد واحدة، أسقطه على الأرض، وأخذ سيفه كأنه يتناول عصا، انطلق حيث المهاجمون الذين تجاوز عددهم خمسين، أخذ يصارعهم وهو على الأرض، فيما هم راكبون" ص172، نلاحظ أن الدافع لخوض المعركة هو استثغاثة النساء والصيبان والفتيان، بمعنى أن يخوض بسبب واحد يتمثل بالدفاع عن الناس/ عن البشر، ليرفع الظلم عنهم، من هنا لم نجد تلك الطاقة التي حصلت أثناء دخول القدس، فرغم أننا نجد القدرة الجسدية أكبر، إلا أن القدرة الروحية في القدس كانت فاعليتها أكبر، بحيث أعطى منها للجند الذين استطاعوا بها أن يدخلوا القدس بسهولة.

ولم تقتصر مهمة الصوفي/ أحمد على محاربة الغزاة وقطاع الطرق، بل طالت أيضا الحكام، لهذا كان يحرض الناس على عدم القبول بالواقع الذي فرضه الحكام عليهم: "...أنا أريد أن أجعل الناس لا تصمت، أريد أن أمنح الناس قدوة تجعلهم يغيرون حياتهم البائسة، أنا لا أحب الملوك ولا القصور، أحب البراري وصفحات السماء ووجوه الصحاري، وأريد أن أرى الرجل البسيط العيي أفصح الناس قلبا ولسانا" ص222، فهذه المهمة تؤكد أن الصوفية تدعو لتثوير الناس/ المجتمع، وتعمل على إزالة كل ضيق/ شدة تقع عليهم، بمعنى أنها تقوم بعمل اجتماعي مؤثر وفاعل، وعلى أنها ليست مجرد أفكار بعيدة عن الناس/ المجتمع، فهي وجدت للناس ومن الناس.

من هنا نجد "أحمد" يطالبهم بأخذ الأسباب التي تساعدهم على تجاوز الصعاب ومتطلبات الحياة، وليس الاعتماد على الخوارق والمعجزات: "...أرادوا منه أن يوصل رسالتهم ويشرح مظالمهم، لكنه لدهشتهم، رأوا رجلا آخر تماما، فهو يطلب منهم دائما العمل والمحاولة من جديد، كما أنه يطلب منهم تدبير أمورهم بأيديهم، أو بجهودهم أو بجهود من حولهم" ص262، وهذا تأكيد أن الحياة الطبيعية/ الحياة العامة مادية، تعتمد أساسا على الأسباب والمسببات، وليست على قوى خارقة تأتي من الخارج، فهو لا يريدهم أن يعتمدوا على (وهم)، بل يريدهم أن يعتمدوا على أنفسهم وجهدهم ليكونوا فاعلين على الأرض وفي الأرض.

وهذا تطلب منه أن يعود إلى الحياة (العادية) يمارس حياته كأي فرد آخر، رغم ما فيه من طاقة وما يحمله من كرامات: "...لم يرد أن يكون ذلك الشيخ الذي يتصدق عليه بين أناس يأكلون بعرق الجبين، ولم يرد أن يكون الشخص ذا كرامات الذي يأكل من حيث لا يعرف الناس، أراد بحق أن يكون قريبا بقدر ما يسمح الحال، حيث لا يعرف الناس، أراد بحق أن يكون معلما ليس إلا" ص265، هذا البعد الاجتماعي في الدعوة الصوفية، يؤكد أنها لا تدعو الآخرين ليعيشوا في الكرامات/ الخيال، بل ليكونوا طبيعيين/ عاديين، يمارسون الحياة كما يجب أن تمارس، فالاعتماد على الجهد والعمل هو السبيل الأمثل للحياة.

من هنا عندما سمع أن الصليبيين أتوا لاحتلال المنصورة، قام بحشد أنصاره لمواجهتم: "... كانوا أكثر من أربعمئة من المريدين، وما أن وصلوا طنطا من جهتها الشرقية، حتى لحقت بهم والدته أم الخير تستعطف ابنها ألا يذهب إلى الحرب" ص280، ولم يقتصر الأمر على الدعوة وقيادة الآخرين فحسب، بل أيضا يرتدى زيه العسكري، مؤكدا على أن للشكل/للهيئة أثرها على الناس/ المجموع: "ما فعله السيد البدوي لم يكن مألوفا لمتصوف يستطيع أن يبقى على سلطته ليس إلا، هذا الفعل، جعل السيد البدوي متصوفا غير كبار المتصوفة المجتمعين في الخيمة، ولما كان الناس يرونه بزيه شبه العسكري، كانوا يشعرون بالزهو والقوة، فهذا المتصوف الخمسيني الذي يقود عدة مئات من مريديه، جاء لينصر وينتصر" ص289، وهذا ما يجعل الصوفي/ الصوفية الحقيقة جزءاً أساسي من حياة العامة، تشاركها همومها وتعمل بعملها.

أحمد الصوفي:

في المقابل هناك أحمد بن علي بن يحيى الصوفي، صاحب الكرمات الذي يقوم بما هو غير عادي، البداية كانت في مكة، المكان المقدس الذي أعطاه طاقة استثنائية: " ...وما أن رأى الكعبة وحولها الأسرجة المعلقة، يتداخل ضوؤها بالتعمة حولها، حتى نسي كل شيء، ولما تدافع الناس حوله وتصاخبوا، لم يكن يسمعهم، دخل إلى صلاته أو دخلت إليه، رغب أن يتجمد على هذه الحالة" ص31، نلاحظ أن السارد يركز على المكان، وعلى أثره في "أحمد"، إذ يتجاهل كل من هم حوله، وهذا ما يجعل (العزلة) أحيانا مطلوبة، بمعنى أن ليس كل فكرة/ فعل/ شيء يصلح في كل وقت، فلكل زمان ولكل حدث/ فعل/ موقف/ حالة تستوجب أن يكون الفعل ملائماً معها، هذا ما أراد السارد أن نصل إليه.

وفي القدس، المكان المقدس الثاني، نجد أثاره على "أحمد" بطريقة أخرى: "...ذلك أن جلس تحت الصخرة المشرفة، ما أن رآها حتى شعر أنها مثل أخته فاطمة، ظل ملتصقا بالصخرة طيلة انشغال العساكر بحصار القعلة، لم يأكل ولم يشرب، ظل قائما يصلي أو يقرأ في مصحفه أو يتجمد مكانه لا يريم" ص77، وهنا نجد سلوكاً يبدو (مختلفا ) عما فعله في مكة، وهذا يشير إلى أن الفعل يناسب المكان/ الظرف/ الحالة العامة والخاصة للصوفي، فليس هناك فعل أو حركة أو قول محدد يصلح لكل الأحوال والأمكنة.

وبما أننا نتحدث عن صوفي، فلا بد من أن يكون للقرآن الكريم مكانة وأثر عليه: "...تقدم حسن إلى الإمامة، قرأ في الركعة الأولى "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولأول مرة في حياته، اندهش أحمد أيما اندهاش، لهذه الآية، استغرقته أيما استغراق، نسي نفسه، ظل واقفا فيما أهله يتابعون الإمام في حركاته، أنهو صلاتهم فيما ظل هو لا يريم، تركوه فيما هو عليه" ص37، أشارة إلى أن الشكل الحركة غير مهم، ولا يؤخذ بها إذا كان هناك حالة انسجام وتوحد مع النفس/ مع الله، وهذا يعد تمرد على الشكل، ودعوة للاهتمام بالمضمون/ بالجوهر.

ولم يقتصر الأمر على الأفعال بل تناولت الأفكار التي تشكل العمود الفقري لنهج الصوفي:

- "يقولون إنك رجل عارف بالله.

- يا ليت.. أنا أضأل من أن أعرف خالق كل هذه الأكون" ص56، فالتواضع وعدم الاهتمام بالعظمة/ بالمنصب/ المركز/ الشهرة، كلها صفات أساسية في الصوفي.

ونجد هذا التواضع في مكان آخر عندما سئل:

- "هل تشعر بالغيرة يا أحمد أنك بلا تلاميذ؟

- تقول تلاميذ، أليس من الأفضل أن أتعلم أنا أولا؟ هل تريدني حقا أن أتحدث عن مفسدات الصلاة والضوء؟" ص82

بهذا الحوار يؤكد "أحمد" على أن المعرفة/ العلم، لا يمكن أن تكتمل في الإنسان مهما كان علمه ومعرفته، فهو يبقى بحاجة إلى المزيد. كما أنه يرى الصراع/ التناقض بين البشر حالة طبيعة في الكون/ الحياة، فمن خلال حواره شقيقه "حسن" حول مجموعة قضايا حياته يقدم رؤيته/ أفكاراً عما يجري: "...وهل هذا يعطيهم الحق في بيت المقدس أو في الساحل الشامي؟

- لا يعطيهم ذلك، ولكن هل هم بحاجة إلى الحق ما داموا يمتلكون القوة؟

- فلماذا هذه الفجوة بين الحق والقوة؟

- القوة مغرية والحق لاجم، طلب القوة طبع وطلب الحق تكلف.

- ولماذا كان طلب الحق صعبا والانصياع له أصعب؟

- تماما يأخي أخي طريق الحق موحش، ليس فيه إلا قلة من السائرين؟

- والفرنجة يا أحمد، هل هم بلاؤنا أم ضعفنا أم لعنتنا؟

- كل ذلك يا أخي، الفرنجة تمحصنا وتطهرنا وتخلصنا" ص60، نلاحظ النظرة العميقة للحياة ولما يجري فيها من أحداث، من هنا نجد (قبول ورضى) بما يحصل، لكنه قبول ليس دائما، هو قبول بقضاء الله، لكنّ هناك أعمالا وأفعالا يجب القيام بها؛ لإزالة الظلم والقهر الذي وقع على الناس.

الواقع والتاريخ:

قلنا أن الرواية تتحدث عن المنطقة أثناء الغزو الصلبي والتتري، لهذا كان حال الحكام والأمراء والملوك في أسوأ ما يكون، وكانت البلاد تعاني من فساد الحكام والحكم إضافة إلى ما تتعرض له على يد المحتلين الغزاة من تخريب وقتل وتدمير، هناك أكثر من موضع تحدث فيه الرواية عن الواقع في ذلك الزمن والآن معا، منها:

- "لماذا سلم القدس لملك الألمان قبل ثماني سنوات.

- الخور وقلة التدبير وخيانة البطانة" ص46.

ويتحدث عن العدو الغازي بطريقة محايدة: "الفرنجة مغامرون، ذوو جلد على الحرب، شجعان، أصحاب مكائد وأصحاب صنعة، ولكنهم ليسوا على الحق" ص59

أما عن خلاف المذاهب والطوائف ودوره في إحداث الفجوة بين أبناء الأمة: "...فتنة الفقيه... فإن الأمر يتحول إلى معركة حقيقية يسقط فيها ضحايا" ص81.

أما عن واقع الحكم في بغداد والفساد المستشري فيها، يقول: "إنه يحكم الخليفة ويحكم بغداد ويراسل التاتار ويقتل الناس ويجمع حوله كل ذي بدعة وضلالة... حتى الحرس أغمض عينيه عن ذلك ما دامت يداه تقبضان الثمن" ص99 و100.

ويقول عن علاقة الحكام بالناس وبالجنود: "إن بغداد منقسمة على كل شيء، هناك أحياء للشيعة وأحياء للسنة، فالسني لا يستطيع أن يبيع ويشتري في الكرخ أو المحلة، وهناك تنازع شديد ما بين ابن العلقمي الشيعي أو المتهم بالتشيع وما بين الدوادار وسليمان شاه وابن الخليفة المستنصر بالله، وهناك خلاف بين العامة وبين الجند الذين يعتدون عليهم، وبين الفرس وبين العرب، وبين من يؤيد التاتار وبين من يعارضهم، وبين شرقي المدينة وغربها، الميدنة فاسدة يا أحمد، فساد أكثر مما تظن" ص107.

ويتحدث عن وهن الجيش وتحوله إلى عدو وليس حامي الشعب والوطن: "هل يمكن يا شيخي أن تبرر تسريح فرق كثيرة من الجيش الفرق الذي أمر به مولاي المستنصر؟ هل تعلم يا شيخي أن بعض هؤلاء الجند صار قاطع طريق أو انضم إلى الشطار والعيارين، من الذي يريد تدمير الجيش يا شيخي إذا كان التاتار على الأبواب، فلماذا يضربون الجيش ويفتون في عضده؟" ص110.

"وتساءل الناس ما الذي يجعل هذا الأمير يبقى أميرا للجيش لأكثر من ثلاثين عاما لولا علاقته المشبوهة والمريبة مع الفرنجة" ص274.

ويتحدث عن الحكام في بقوله: "ملوك هذا الزمان خوافون، يحتمون بأعدائهم، يتقون الحرب بالذل، ويستعينون بالكافر على المسلم، لا فرق في ذلك بين ملوك الشام أو ملوك العراق، أو ملوك مصر" ص193.

أما عن هيئة هؤلاء الملوك/ الحكام وأعمارهم فيقول: "رأيت هذا الملك قبل ساعات، رأيت عجوزا فوق الثمانين لا يكاد يسير على قدميه" ص193.

ويتحدث عن تجاهل الحكام لما يتعرض له المسجد الأقصى والقدس فيقول: "وعلقوا الصليب على أبواب المسجد الأقصى، .... ولكن الأدهى من ذلك الأمر، أن الناس في حلب لم يتكلموا، خطباء المساجد سكتوا عن ذلك، والفقهاء سكتوا عن ذلك أيضاـ الناس وحدهم، الناس البسطا، الباعة والفعلة والتجار الصغار والزراعون في الحقول هم الذين قالوا إن هذا كفر وخيانة" ص212.

وعن علاقة الحاكم بالدين فيقول: "الملك لا يرى في الإسلام إلا ما يخدم مصلحته وهواه" ص221، بهذا يكون السارد قد تحدث عن فساد الحكام والدول الآن بطريقة غير مباشرة، فهو قدم معلومة تاريخة وفي الوقت ذاته تحدث عن واقعنا، وبهذا يكون قد "أصاب عصفورين بحجرا واحد".

الأفكار الأخرى:

ما يحسب للرواية أنها تحدثت عن الطريقة الحضارية التي تعامل بها "أحمد بن علي بن يحيى" مع معارضه وممن يحملون عقيدة مختلفة عن عقيدته:

الحوار الذي يدور بين "أحمد" وزعيم إحدى المناطق في الموصل يحمل صورة المنطلق والعقل في محاورة الآخر:

- "صليتم باتجاه الشمس الغاربة، نحن نصلي خمس مرات في اليوم. ما هو كتابكم ومن هو نبييكم، وماذا تقولون في الإسلام؟

- قال الزعيم بعد صمت: نحن نحب كل ما خلقه الله. ...حدثني أجدادي أن ديننا قديم قدم الدنيا، وأن شعوبا كثيرة عاشت قبلنا آمنت بما نؤمن. نحن نؤمن بالزمن وكل ما يتعلق به، النجوم، الشمس، الأيام، الشهور، ولأن الزمن يتكرر، فنحن نؤمن بالتكرار أيضا، تكرار الأرواح والنفوس والأجساد، أليس الله زمنا أيضا؟ وفي الزمن تتحاور الأشياء والأحداث والجواهر، كالشر والخير، الظلام والنور، تتجاور وتتكرر في سباعيات مقدسة.

سكت الشيخ أحمد عن ذلك، فلما رأى المجلس مندهشا، ولا شيء غير ذبالات الأسرجة تتراقص بشدة علامة الاحتضار، قال: "يا إلهي كم يختلفون عليك، ولك حقيقة واحدة، ما أكثر ما نثرثر وندعي، أليس لسان النار هذا أكثر صدقا منا؟" ص 203 و204. ويحلص بنتيجة: "كلنا نريد ونحب أن نعبد الله، كل امرئ فينا، مهما كان اسمه أو لونه يريد ويحب أن يعبد الله، الله سؤال كل واحد منا" ص207. وبهذا يكون "أحمد" قد توصل إلى أن الآخرين يتفقون معه على عبادة الله لكن بطريقة غير طريقته، وبشكل غير الذي هو شكله.

الفكر والحكمة الصوفية:

هناك مجموعة أقوال تبين الحكمة الصوفية ورؤيتة للحياة، منها ما جاء على لسان "حسن شقيق أحمد": "الاقتراب من الحكام أو قصورهم أو أموالهم مآله الندامة والخسران" ص62، وهذه إشارة إلى عدم مجاراة الحكام والاقتراب منهم، فكل من يقترب منهم يتلوث ويصبح بحاجة إلى تطهير.

وهناك رؤية/ فكرة عن الكتابة والتذكر تقدم بطريقة غير معهودة: "كيف يمكن أن نكتب عن المحبة إن لم نخنها، الكتابة خيانة لأنها تسقط ما لا نريد، التذكر هوى ومصلحة، نحن نتذكر ما نريد ونسقط ما لا نريد، التذكر نقص وانتقاص وإعادة تركيب" ص89.

"كل من لا تشمله رحمة الله فهو جائع وفقير ومطرود" ص92.

"الغلظة على أهل المعصية رحمة، وتقريع المخطئ تطهير له" ص124، وهذا القول يتوافق مع فكرة القصاص وأهميته في الشريعة وفي القوانين.

وهناك مجموعة وصايا متعلقة بطهارة القلب/ النفس:

"المحبة، المحبة، فإنها منجاة. أحرص على قلبك، إذا مال للناس أو استمالهم، اجعل قلبك قالبك. احم قلبك مما يعرض له، أول ما يفسد فينا قلوبنا، الفساد فكر يخطر في القلب، فتندفع إليه الجوارح، احم قلبك. بالذكر، الذكر يعني استحضار الحبيب والتقرب إليه" ص126.

"اسمع أيها الملك، أنت تحب سلطانك وقصورك كثيرا، لا يجتمع حبان في قلب واحد" ص191.

"كلا منا سيصبح حكاية يوماً ما، حكايتنا ستصبح ملك الآخرين، يعبثون بها كيفما شاؤوا، يرونها، ويقرأونها، الإنسان نسّاء ونحن مجرد حكايات" ص206.

"الطريق إلى الله قد تسيء إلى ألوهيته، الطريق مغرية، قد تشغلنا الطريق فننسى نهايتها أو هدفها" ص208.

"كل منا يحمل شمعدانه، ملزم به، وما أرجوه أن لا يصبح الشمعدان بديلا عن نوره، الشمعدان لا يضيء بذاته، نحن من نضع الزيت ونحن من نوقده... أن يفحص المرء قلبه في كل لحظة" ص209.

"هل نبالغ لنحمي أنفسنا أم لنحمي ما نعتقده عن أنفسنا؟ لا بد من كذبة ما لتستمر الحياة، أو لا بد من مبالغة ما لنجمّل حياتنا أو لنضفي عليها قيمة أو نعطيها هدفا" ص235.

"التأمل يعني هنا البحث عن أوجه الرحمة وجهاتها التي تظهر دفعة واحدة، الرحمة غامضة لأنها واسعة، والرحمة لا قرار لها لأنها بلا حد ولا سقف" ص249.

إذا ما توقفنا عند هذه الأقول/ الحكم نجدها متعلقة بكل مسارب الحياة، الروحية والمادية، خاصة الخاصة والعامة، وهذا ما يؤكد أن الفكرة الصوفية شاملة لكل نواحي الحياة، ومتعلقة بحياة الناس، الناس العاديين، وأولئك المتميزين، وعلى أنها ليست متعلقة بأفراد بعينهم.

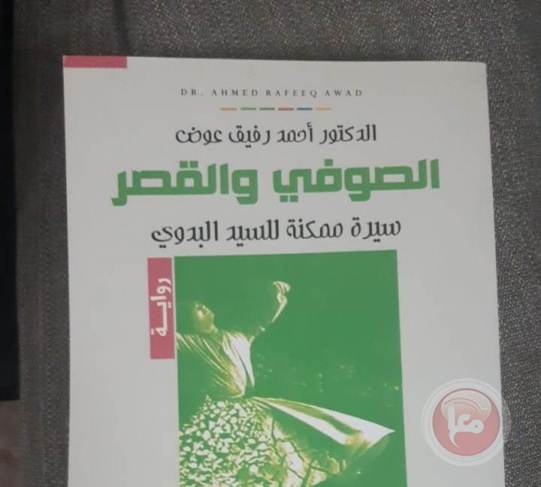

* الرواية من منشورات دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، رام الله، فلسطن، الطبعة الأولى، 2017.