الكاتب: تحسين يقين

ذلك الحنين الذي أثارته الكلمات بسحرية عمق البساطة الأكثر جمالا لأنها الأكثر صدقا!

يبدو أن ثمة حمل ما صاحب الكاتبة، منذ طفولتها، وأنها دوما أرادت التعبير عما ألح عليها؛ ربما كان ذلك بالنسبة لعالم الكبار أمر ساذجا غير ذي بال، لكن بالنسبة لها كان كل الأهمية، فكل وما ينظر منه وله وفيه.

ما كان من مشاعر طفلة ففتاة بسيطا، صار اليوم هو الأكثر أهمية في فهم سيكولوجية المجتمع الفلسطيني في فترة زمنية معينة، خصوصا لتلك الفئة العمرية التي تتوزع على الصفوف المدرسية.

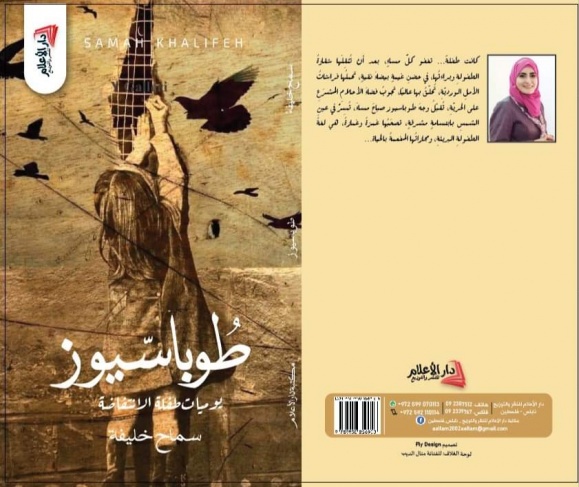

هي نفحات من السيرة الذاتية، ولكنها تكتسب موضوعية كبيرة، بل وصادقة كونها جاءت من عالم الفتيات، حيث أبدعت الكاتبة سماح خليفة في استعادة نقية لتلك الأيام.

وهنا، ثمة وثيقة، أو مقترح أدبي يسجل بصدق وعدم تكلف لتلك الأيام، لذلك، أية نوستالوجيا تلك التي نحن بصددها؛ التي تعيدنا جميعا لتلك الأيام؟

كل من كان في الانتفاضة الأولى (1987-1993)، وحسب عمره، سيجد نفسه هنا، كطفل وشاب وكهل، وهو إن قرأ سيتذكر، وسيموضع نفسه زمنيا، وفكريا واجتماعيا ونفسيا، ستعني له تلك الأيام، كذلك ستعني بالأكثر لشرائح أخرى لم تعش تلك الأيام.

في كل مرة أقرأ هذا النص، أستمتع به، لما يحمله من حميمية صادقة بعيدة عن التكلف؛ ذلك أن استعادة أيام الطفولة، نعني استعادة البراءة أيضا؛ ففضاء المكان في ذلك الزمان، مستمد من ذاكرة الطفولة، سيعني رحلة قراءة سارة، خصوصا أنها تتعلق بسنوات التكوين الأولى، ومن هنا تنبع أهمية هذه المجموعة القصصية، ذلك أن ما جاء في حياتنا جميعا، لن يكون بعيدا عما كان.

إنها إذن قراءة النفس، منها وفي داخلها، حيث في ظل هذا السرد، تشكل سنوات الثمانينيات هنا خلفية اجتماعية، وتاريخية معا؛ فقد موضعت الكاتبة نفسها كطفلة وفتاة صغيرة، في ظل تلك الأحداث، التي كانت الانتفاضة الأولى هي الحدث الأكبر.

إنها فعلا قصصنا جميعا أطفالا وكبارا، لمن عاش تلك الفترة طفلا، أو ما كان كبيرا أو كبيرة وقتها، ومن سيعيشها الآن، حيث تكتسب النصوص الأدبية الصادقة لا صفة الإبداع فقط بل الخلود.

هو سرد ممتع عن عالم الطفولة، في ظل حقبة زمنية محددة، حيث يندمج عالم الطفولة، المتأثر بالطبيعة والتلفزيون، والحياة اليومية في البيت والمدرسة، وما يهتم الطفل به من طعام ولعب ومغامرات، بعالم المجتمع الفلسطيني، خصوصا في طوباس، بشكل خاص أيام الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينيات؛ فيظهر تجلي عالم الطفولة في سياق وجود الاحتلال، فينضاف لمغامرات الطفولة العادية مغامرات الاشتباك مع قوات الاحتلال.

إننا إزاء توثيق جمالي لم يقصد لذاته، بل جاء في سياق السرد الشخصي العادي، وهذا ما يجعل الانطلاق من ذات الطفلة الفتاة انطلاقا له مصداقية، فنقرأ بوضوح أنفس الطفلات والمعلمات والمجتمع. وسيكون المميز لهذه النصوص هو توصيف النفوس من داخلها، وتتبع ردود الأفعال (الطازجة) تجاه ما يكون؛ وبذلك، يمكن هنا تأمل ذلك من خلال تركيز النظرة على بدايات تكون الشخصية في بعديها الخير والشرّ، لكن ليس بشكل نمطي ولا حديّ هنا، بل بشكل تصالحي مريح.

وهنا أيضا، بالنسبة للكاتبة نفسها، المتحدثة عن طفولتها، المبدعة سماح خليفة، فإن رحلة طوباسيوز تنبئنا عن شخصيتها، وشخصية الفتيات الأخريات بتفاوت ما، خصوصا التفكير الناقد والنقدي غير السائد أصلا لا في المجتمع ولا في المدرسة. وهو ما جعلنا نتوقف عند عدة قصص، كسرت فيها الطفلة المروي عنها من تلك النمطية، التي "تخنق" الشخصيات، حيث تختار في خيالها ثم في سلوكها أن تكون هي في عمرها ورغبتها واختيارها.

يطل الخيال والإبداع اللغوي، من العنوان، حيث في ظل تفسير الكاتبة لاسم المجموعة، نجدها وقد موهت تلك الإضافة، (يوز)، في سياق حوار الطفلة مع والدها عن أصل التسمية، التي تعود إلى الكنعانيين، وسنجد تحوير الكاتبة الإبداعي لكل من طوباس وتاباس الكنعانية، لتصير هذا العنوان المشوق، طوباسيوز، الذي يحمل تعددية لغوية ممتعة.

من هنا، جاءت اللغة العادية البسيطة من عمق الإنسان لا من السطحية، فكانت فعلا رافعة جمالية وصفية لعمق شخصي واجتماعي ووطني في ثوب إنساني نبيل.

أمران مهمان أود الإشارة لهما، الأول وهو التقاط التفاصيل في القصص، وهذا منطلقه ذاكرة الطفلة والفتاة، فتلك فضاءات ذاكرتها في الزمان والمكان واللغة والشعور طبعا.

ثانيا، إنه من خلال وعي فتاة، استعادتها الكاتبة بعد زمن، نجد كيف أن الأجواء النفسية للشخصيات في ظل الانتفاضة الأولى، كحركة تحرر، قد استولدت معها لدى الجيل الجديد آنذاك، تحررا آخر في داخل المدرسة والمجتمع، أي التفكير النقدي، والخروج من علبة التنميط والخوف.

إن نقد الطفلة والفتاة للمجتمع المدرسي، إنما هو نقد للمنظومة جميعها، والذي يتم عبر هذا المقترح الجمالي، لدرجة حرية استخدام اللغة أكانت لغة فصيحة غير مثقلة بكلاسيكيات وبلاغة متكلفة، أو كانت عامية واضحة تضفي المصداقية والتلقائية كما ينبغي ويناسب لغة طفلة.

إن استعادة الكاتبة سماح خليفة لزمان الطفلة فالفتاة، هو استدعاء للماضي لإعادة الاعتبار له من جهة، ولمفهم ما يحدث الآن؛ ففي التراكم النفسي والاجتماعي ما يعني الكثير لكشفه واستجلائه.

سننتهي من النصوص، لكن لن ننتهي فعلا، من مرح الطفولة، وشجنها حين بقيت الطفلة التي تنتظر عودة أبيها الشهيد ليطل من إطار الصورة.

أزعم أن يمسك هذه المجموعة بين يديه لن يتركها حتى ينهيها، ولتسكنه طويلا، عبر إعادته إلى زمن كان وما زال يلقي بآثاره علينا اليوم غدا.