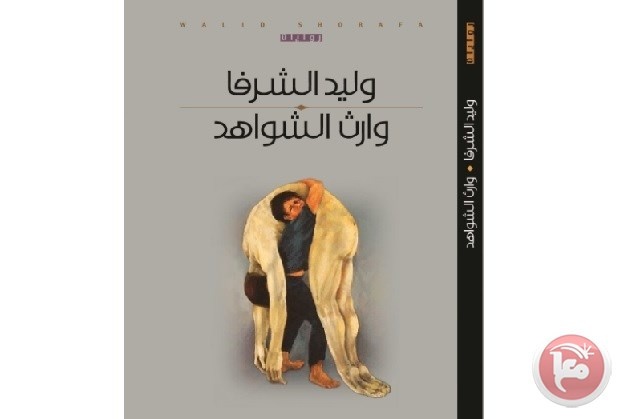

"وارث الشواهد" لوليد الشرفا.. رهانات السَّرد الممكن لرواية لم تُكتَب

نشر بتاريخ: 20/10/2017 ( آخر تحديث: 20/10/2017 الساعة: 22:50 )

بقلم: عبد الرحيم الشيخ

ليس الناقد دليلاً سياحياً في النص ، وما ينبغي له، كما قال صديق عارفٌ بالنقد، حين تذمَّر الجمهور السعيد من تركيب التحليل النقدي الذي قدَّمتُهُ مرَّةً، ولكن الروائي يمكن أن يكون. وقد اختار وليد الشرفا أن يتولى مهمة الدليل السياحي في التاريخ المنهوب والجغرافيا السليبة في مقدمته التي وهبها للقارئ، بعنوان: القارئ شريك في المعجزة، لكنه ليس شريكاً في الإثم!! ، إذ أوضح فيها ما علمنا إياه أساتذة القصة أيام الطفولة المدرسيَّة والجامعيَّة البائسة: زماناً، ومكاناً، وشخوصاً، وأحداثاً لم تدركها، بَعْدُ، نعمةالنسيان .

لن أكون دليلاً سياحياً ، بقدر ما سأكون قارئاً يقدِّم قراءة تأويلية مقارنة، ضمن قراءات عديدة ممكنة للنص، إذ سأجري بعض عمليات نقل الأعضاء اللغوية ، ولربما التشريح ، وما أجمل الرواية، جسداً، يحين لا تسقط في الادعاء أو في الدعوة أو في كليهما، وتكون خالصة لوجه الرواية مصدراً فعلياً ، لا مصدراً إسمياً (Nominal Verb) كما ترجمته اللغات العدوَّة، ولا اسم هيئة كما اعتاد الفلسطينيون تقديم روايتهم التاريخية، ورواياتهم الفنية. وهذا نص كتابي، والسرد تلزمه الكتابة، وكذا نقده، للمداخلة التي ألقيت، شفاهةً، في حفل إطلاق الرواية في متحف محمود درويش في رام الله ٢٣ تموز ٢٠١٧.

سيرة الفلسطيني: الفكر في خدمة الرواية

لعل من أبرز ما يبرر هكذا قراءة لهكذا رواية، هو سرديَّة الروائي-الرواي، رواية الذَّات بمصطلح نقدي ياباني، الذي يتحفنا دوماً على امتداد عمر من السرد وتحليله بالجديد المتغاير، جديد نهل فيه من معينه العرفي والمعرفي والعرفاني الذي كرَّسه لأبحاثه وكتاباته الإبداعية على امتداد عقدين ونصف العقد من الزمن.

فالشرفا، ابن بيتا، إحدى قرى نابلس، هو أستاذ الإعلام والدراسات الثقافية والعربية والنقد في جامعة بيرزيت، الذي أنجز أطروحته للماجستير حول بواكير السردية العربية في العام ٢٠٠٠؛ وأطروحته للدكتوراه حول الخطاب عند إدوارد سعيد في العام ٢٠٠٦، وانحالت كتاباً معرفياً لافتاً لا نزال نجهد في قراءته وتقديمه، بعنوان: إدوارد سعيد ونقد تناسخ الاستشراق: الخطاب، الآخر، الصورة (المؤسسة العربية للدرسات والنشر في بيروت وعمان العام ٢٠١٦)، استكمالاً لمجهوده المعرفي الملتزم في كتاب الجزيرة والإخوان: من سلطة الخطاب إلى خطاب السلطة (المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان في العام ٢٠١٣).

وهو في الرواية، البادئ المبكِّر في سرد المأساة الفلسطينية في نصِّه الروائي الأول محكمة الشعب (مطبعة الرسالة في الخليل في العام ١٩٩١)، ونصِّه الروائي الثاني اعترافات غائب (الصادر في العام ١٩٩٤ في نابلس)، وقد قدَّم له الراحل عزَّت الغزاوي… وهما نصَّان روائيان تنبؤيان يتناولان مرحلة التحوُّلات الكبرى في تيه السياسة الفلسطينية ما بعد أوسلو، بلغة نقد لمابعد-الاستعمار في السياق الفلسطيني: إذ يتناول الأول هواجس انتفاضة الحجارة في العام ١٩٨٧ وما زاملها وما تبعها من تمرُّد للجيل الفلسطيني المكلوم؛ فيما يتناول الآخر الانشقاق الداخلي للحركة الوطنية، وشروخ الأسلمة والجهادية الفظَّة، التي أثمرت حنظلة الانقلاب في غزة في العام ٢٠٠٧. وهما، كذلك، نصَّان من وحي مرارة استشهاد رفاق درب الروائي وأبناء جيله، عياناً لا تخيلاً (نشرهما، وفاءً، على حسابه الشخصي). وأما نصُّه الروائي، ما قبل الأخير، القادم من القيامة (المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان في العام ٢٠١٣، ومركز أوغاريت الثقافي في رام الله في العام ٢٠٠٨)، فقد أتمَّ نقد الواقع الفلسطيني ما بعد أوسلو، ما اكتنفه من خيانات لسياسات الذاكرة لصالح سياسات النسيان بين أوطان الفلسطينيين و منافيهم … فقد خصصناه بتلويحة وفاء على صفحات أيام الثقافة ، بعنوان: رهانات السرد المستحيل نحو قراءة جماعية لرواية القادم من القيامة لوليد الشرفا في ١٠ كانون الأول ٢٠١٣.

خيط الحكاية، وخطُّها: ١٩٤٨-١٩٦٧، وبالعكس…

من رهانات السرد المستحيل في ثلاثية الرواية النقدية لما حدث في أوسلو، ننتقل مع الشرفا إلى السَّرد الممكن لوقائع ما قبل أوسلو، للحدث الفلسطينيِّ المولِّد، نكبة العام ١٩٤٨، وما تلاها من نكسة العام ١٩٦٧، في رواية وارث الشواهد ، موضع الشاهد في هذا المقام، التي تقرأ رواية الفلسطينيين من خطيئة الدين، التي لم يقترفوها واختارها لهم رب الجنود القديم القابع في صهيون السماوية، إلى أعدائهم الجدد من جنود الرَّب القابعين في صهيون الأرضية، أو تلك التي جرى تأريضها ليدفع الفلسطينيون فيها كفَّارة التاريخ. نقرأ هذه الراوية لنفجع بخطِّها الحكائي الذي يمكن إعادة سرده، مدرسياً، كقصة فلسطيني أربعيني، من جيل الراوائي نفسه، الجيل الثالث للفلسطينيين بعد النبكة، يعيش حالة استنساخ بين قرية عين حوض ، القائمة فعلاً، في حيفا المحتلة في العام ١٩٤٨، وقرية أم البساتين ، القائمة تخييلاً، على السفح الغربي لجبل جرزيم في نابلس المحتلة في العام ١٩٦٧.

تحكي الرواية، المروية في مرافعات شذرية، قصة الوحيد حفيد سليمان الصالح محمد عبد الرحيم المهجَّر من عين حوض، والذي استشهد والده على يد جنود الاحتلال الصهيوني بعد أيام معدودة من نكسة الفلسطينيين، والعرب، في العام ١٩٦٧، حيث جري دفنه في قبر مؤقَّت تحت حراب الجنود على بعد أمتار من الشارع الواصل بين مدينة نابلس وقرية أم البساتين. ثم ينقل الجثمان ليدفن في قبر ثان قرب منزل العائلة اللاجئة… يواصل الوحيد دراسته، ويسافر لدراسة التاريخ في الولايات المتحدة، حيث يتزوج بامرأة لا دينية يدلُّ اسمها على يهوديتها بالولادة، ولا يعود إلى فلسطين إلا على وقع خبر مرض جدِّه الذي يؤمن له صديق الوحيد ، الطبيب الناصري الذي تعرَّف عليه في غربته القصيرة، تصريحاً للعلاج في مستشفى حيفا… حيث لا يجدي العلاج، ويقضي الجد اللاجئ هناك، ليعود ماراً بمسقط رأسه في عين حوض، وليدفن في منفى البلاد، في أم الباستين على السَّفح الغربي لجرزيم. يرجع الوحيد ثانية إلى حيفا، ليزور مسجد القرية وبيت أبيه وجدِّه، الذي انحال إلى بار لمستوطنة عين هود … ويحاول انتزاع شاهد البيت، لتنتهي المحاولة بقتل شرطي من جنود العدو، ويُزجُّ به في سجن عتليت . هنا، يتوقف سرد الوحيد ، ويتولى صديقه الطبيب الناصري بشارة ، وزوجته ربيكا (رفقة)، وابنته ليلى ، وابنة صديقه جوليانا ، استكمال الحكاية على شكل مرافعات غير رسمية لمحاولة إنقاذ الوحيد في محكمة العدو.

ثلاث إحالات مرجعية لنقد السَّرد

وقبل الخوض في تأويل المرافعات ضد دين الخطيئة وتاريخ الكفَّارة، لا بد من الإشارة إلى بعض الإحالات المرجعية لعين حوض. ففي إحالة أولى، وقبل خمسة عقود تقريباً، كتب محمود درويش يوميات الحزن العادي (مركز الأبحاث ـ منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت في العام ١٩٧٣)، وأورد في الشذرة الرابعة من المقالة الثانية، توصيفاً لحزن عين حوض غير العادي، إذ أصبحت قرية للفنانين لا تدلُّ عليها إلا لافتة بالعبرية، تُقرأ مترجمةً: هنا عين هود ، نقد فيه صهيونية الصهيوني، ودافع فيها عن حنين الفلسطيني إلى أوَّله، الحنين الذي لن يكون مرَّة صهيونية عربيَّة .

وأما الإحالة الثانية، ففلم يستكمل حوارية درويش مع الرَّسام الصهيوني الذي لم يذكر اسمه في الشذرة، لكنني أعتقد أنه الفنان الروماني الصهيوني مارسيل جـ(ـيـ)ـانكو في العام ١٩٥٣، وهو من رواد الحركة الدادائية، والذي أسهم في تحويل عين حوض العربية إلى مستوطنة سعيدة لـ الفن الصهيوني، بينما يقيم أبناؤها الأصلانيون على بعد أقل من كيلو متر ونصف في أعالي القرية منذ نكبة العام ١٩٤٨. وفلم ٥٠٠ دونم على سطح القمر (500 Dunam on the Moon) هو من إخراج راحيل لئلا جونسون- اليهودية الأمريكية التي هاجرت إلى فلسطين، ومن إنتاج أمريكي-فرنسي مشترك في العام ٢٠٠٢، يحكي قصة عين حوض، وبخاصة عائلة (أبو) حلمي أبو الهيجا الذي يروي للصغيرة ما حلَّ بالقرية، وقصة شراء أرض على القمر لأنهم حرموا العودة إلى قريتهم التي يقيمون عليها دون أن يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم أسفل الجبل، يقيمون هناك، على عكس الحال في مستوطنات العدو، على أعلى جبل عين حوض، حيث أسسوا مطعم البيت العربي، الذي يدخله الأصلانيون والمستوطنون وسياح الإنسانية والليبرالية والعيش المشترك… إذ في كوخنا (لا) يستريح العدو من البندقية ، ولو لفترة الغداء، كما اقترح درويش مرةً، في قصيدة عندما يبتعد !

وأما الإحالة الثالثة، فبحث ثقيل لا أزال أعمل عليه منذ العام ٢٠١١ حول المقبرة الفلسطينية الحيَّة ، والذي يعتمد على أرشيف هائل من شواهد القبور في قرابة 200 موقع للدَّفن موزَّعة على 18 قضاءً في فلسطين التَّاريخيََّة، و دول الطَّوق العربيََّة التي يتركََّز فيها الشَّتات الفلسطينيُّ. وقد بلغت مواد الأرشيف، حتى اللَّحظة، قرابة 30 ألف مادَّة، منها: الصَّور، وتسجيلات المقابلات (الصَّوتيَّة والصُّوريَّة)، والخرائط، والوثائق التَّاريخيَّة، والتَّقارير القانونيَّة. لم تكن عين حوض، وبالتحديد مقبرة عين حوض القديمة والحديثة، حين زرتها، إلا موقعاً من مواقع الذاكرة، حيث تؤمَّن المقبرة الفلسطينيََّة فضاءً خصباً للتَّواريخ السِّياسيََّة والاجتماعيََّة والثَّقافيََّة والدِّينيََّة والأنطولوجيََّة البديلة، إذ يمكن للفلسطينيِّ فيها الخروج من حدِّ الموت بالقوَّة إلى حدِّ الموت بالفعل بممارسة العودة، عينيَّاً، إلى الأرض… ويردِّد نشيد ممنكه الوحيد: أنا أموت، إذاً أنا موجود .

نكبة الفلسطينيين: خطيئة الدين، وكفِّارة التاريخ

لا تشكَّل هذه الإحالات الثلاث إلا عتبة لسرد ممكن لتاريخ مستحيل، تاريخ كفارة ليس لضحاياها من خطيئة إلا في روايتها أحياناً، وفي تأويلها غالباً! ولكن هذا السرد الناقد للدين والتاريخ في آن معاً، هو سرد فريد على نحو لم يُسبق إليه الشرفا فيما أعلم (اللهم في سياق نظري، لا روائي، من قبل الفهد الأسود ، وعالم الإنسان التطوري الأمريكي روبرت تريفرز في كتابه: The Folly of Fools The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life ، إذ يحلل فيه الدين والتاريخ كسرديَّات تُستلهم في خداع الذات على طريق خداع الآخرين ونفيهم من الدين والتاريخ في آن معاً، ضمن العديد من منظومات الخداع في الحياة البشرية.

تتخذ هذه القراءة التأويلية من بنية وارث الشواهد ، وهي كما أسلفنا رواية شذرية، أداة للتحليل السردي والتأويلي في آن معاً. فالرواية تتكون من إهداء، وواحد وعشرين مقطعاً معنوناً. وبذا، تشكِّل بنية الرواية خوارزمية سردية تتكون من ست مرافعات ، على الرغم من أن كلمة مرافعة لم ترد في الرواية (فيما أذكر)، مرافعات ليس للدفاع عن الوحيد الذي ارتكب جريمة قتل شرطي صهيوني حاول منعه من انتزاع الشاهد، بل عن الفلسطيني الذي كان ضحية الدين وضحية التاريخ في آن معاً. وهي، (على الرغم من أنني سأركز النقاش في هذه المقالة على مرافعتَي الروائي والراوي دون غيرهما، لأنهما تشكلان متن الرواية من ناحية، ولمناسبة المقام من ناحية أخرى):

مرافعة الـ وليد -الروائي: وتكون من الإهداء ، و(الأقسام ١-٢)، وهي: القارئ شريك في المعجزة، لكنَّه ليس شريكاً في الإثم! ؛ باسم الرب والروح ؛

مرافعة الوحيد -الراوي/المركزي: وتتكون من القسم (٣)، وهو: ما لم يتم تدوينه ، ويشكِّل نصف الرواية طولاً؛

مرافعة بشارة -الطبيب الناصري: وتتكون من (الأقسام ٤-١٥)، وهي: من هوس الروايات إلى هوس الحالات ؛ الطبيب يعيد صياغة المؤرخ ؛ بداية التفاعل ؛ مقدمة لتقرير طبي ؛ بداية ظهور الأعراض ؛ العودة المعاكسة ؛ تشخيص: حمى بأثر رجعي ؛ الجهاز العصبي يملأ الفراغ فيصبح عضوياً ؛ لكل فعل رد فعل معاكسة له في الاتجاه ؛ العلاج ؛ عدوى المؤرخ تصل ذروتها ؛ الطبيب يستجيب لأمر الشرطي لكنه لا يجبر حواسه. عيد الميلاد وصور الأموات ؛ الطبيب يجري عملية جراحية لغوية ؛

مرافعة ربيكا -زوجة الوحيد، وتتكون من (الأقسام ١٦-١٩/ ٢٠): الطبيب أمام عملية نقل أعضاء لغوية ؛ اللوحة الأولى: مسرح داخل المسرح ؛ إنه لا يعلمني ، إنه يهديني ؛ اللوحة الثانية: الكتابة تعيش أوجاع شخصياتها ؛

مرافعة ليلى -ابنة الوحيد: وتتكون من (القسم ٢٠) وهو كلام ليلى على لسان أمها ربيكا، أي إنها مرافعة داخل مرافعة داخل ترجمة، وهي، بعنوان: ليلى تريد العودة ؛

مرافعة جوليانا -ابنة بشارة الطبيب الناصري على لسانها وعلى لسان أم الوحيد، وتتكون من (القسم ٢١) وهو، بعنوان: أرث أبي أنا، وجدتي ترث ابنها .

سرديَّة النقد في مرافعة الـ وليد :

الروائي/المؤرخ الذي انتحل صفة العرَّاف

تشكِّل مرافعة الـ وليد -الروائي تمهيداً يؤطِّر للحدث الفكري للرواية (السرد الممكن للتاريخ المستحيل) قبل بداية الحدث التاريخي لها (الخطيئة الممكنة والكفارة المستحيلة)، كما تؤمِّن عدسة قرائية، تكاد تكون إكراهيَّة، للقارئ العام، غير المحترف، تقحمه، عبر مجموعة من الإشارات التنبيهية التقريرية المباشرة، في معالم الطريق قبل بدء الطريق.

فـ الإهداء (إلى أحمد دحبور وكريم يونس) يكثِّف الرواية في أقانيمها الثلاثة: قصة لجوء، وقصة سجن، وقصة قبر تتراصف في الحكاية الفلسطينية التي بطلها-الضَّحية لاجئ وأسير وشهيد، لكلِّ فاعليَّته، في: الشهادة والشهود والشواهد.

يستأنف الـ وليد وضع النظارة الماكرة قسرياً على عيني القادئ، وحواسه مجتمعةً، بالمقدمة: القارئ شريك في المعجزة، لكنَّه ليس شريكاً في الإثم! التي تذكرنا، من حيث الغاية لا من حيث الشَّكل، بمفهوم شعرية الفكر الذي طرحه أدونيس، ونستبدله هنا بـ سرديَّة الفكر في مقدمة رواية وارث الشواهد ؛ وضرورة قراءة الشعر شعرياً . ما نستعيره من أدونيس، طباقياً، هنا، هو سؤال تشكِّل مقدمةُ الروائي جواباً له: كيف نقرأ السرد سردياً؟ أي كيف نخرج من سؤال الفحوى نحو سؤال الطريق إليها عبر قراءتنا لتحرُّزات الدليل السياحي الفعلي في النَّص، وأي دليل أمهر من صاحب الجغرافيا الروائية؟ عبر سردية الفكر وتقديم قراءة السرد سردياً يقدِّم الشرفا نقداً لاذعاً لسرديّة الدين التي أنتجت تاريخها الخاص، وسردية التاريخ التي أنتجت لاهوتها الخاص في تراكم دموي لجدل اليهود -السادة و الأغيار -العبيد.

يفتح الشرفا زمن السرد على عتبة التزمين الآتي، إذ يسرد تحذيره للقارئ ويبثُّ إشارات الاحتراز في المقدمة الفكرية (الواضح كتابتها بعد اكتمال الرواية، والتي تتوسَّط الإهداء و المقدمة الفنية للرواية، المعنونة: باسم الرب والروح ) بصيغة المستقبل، وكأنه مؤرِّخٌ انتحل صفة العرَّاف على امتداد ست صفحات ليدشِّن ما يمكن أن نطلق عليه ميثاق القراءة الذي يتعاقد فيه مع قارئه ألا يفسد روعة المأساة ولوعتها: القارئ شريك في المعجزة، لكنه ليس شريكاً في الإثم!! (٧-١٢). ولعل في هذا التعاقد الثقيل ما يحيل إلى تعريف غير شائع لـ جماليَّة النَّص بأنها تحقق فعل التحريض الذي فيه خارجه، وتحديداً وحصرياً خارجه، حيث تتحوَّل الكتابة من الوجود القوة إلى الوجود بالفعل على يد القارئ الذي يقطع بها قنطرة الوفاء.

قد يريح الناقد نفسه وقارئه، وينصحه بقراءة هذه المرافعة الأولى وحسب تقديماً للراوي والرواية، إذ إنه إذا كان الشعر فضيحة الحياة، والحياة فضيحة الشعر ، كما أشار درويش في ذاكرة للنسيان ، فإن الراواية يمكن أن تكون فضيحة فكر الروائي، وفكره فضيحة روايته. ليست الإشارة هنا إلى حياة الروائي الخاصة بالتأكيد، بل إلى رؤاه التأويلية للتاريخ والدين، اثنين في واحد أو واحد في اثنين، وليس أدلَّ على ذلك مما يؤكده في إعادة طرقه لسؤال العدالة حين يصطدم بسؤال المحبة، بالقول: سيأخذ الطبيب ميثاق الروايات الظاهرة من سيرة الوحيد وصبره معه، وكيف هداهما الرب إلى فلسطينيتهما خارج فلسطين؟ وكيف حاد عن سؤال المحبة إلى سؤال العدالة من خلال سفره مع الوحيد ومعايشته لأخباره (١١). هنا، يغمز الروائي قناة التسامح الفج في إشارة رهيفة إلى سجالية إدوارد سعيد مع ألبير كامو حول المسألة ذاتها، حين سئل المفكر والروائي الفرنسي، الإشكالي في مواقفه من الثورة الجزائرية، عن موقفه من الثورة، فردَّ: إذا خُيِّرت بين العدالة وأمي، أختار أمي ، معلياً فيها سياج النسب (الهوية التي خُلِقَ لها) على حساب الانتساب (الهوية التي خلقها لنفسه) مضحِّياً بقيم العدالة والحرية لصالح قيم الجشع الاستبدادي والشره الاستعمار والتوحش العسكري، أي مضحِّياً بقيم الثورة لصالح قيم الشوفينية القومية. بعد ردح من الزمن، ردَّ سعيد على كامو مؤكداً أنه يمكننا اختيار الأم والعدالة معاً.

لا يذكر الروائي، لا كامو ولا سعيد في مقدمته، لكنه ينحاز لسؤال العدالة لا لسؤال المحبة، ويدعو القارئ أن يشاركه نشوة التنكُّر للمحبة الأسطورية التي التهمت تاريخ العادلة، وقضمته من تاريخ لا عدالة فيه، عبر مقدمة روائية شذرية، بعنوان: باسم الرب والروح لعلها إشارة التنبيه الثالثة للقارئ قبل الولوج في الرواية: أزمنة هذه الروايات عميقة، عمق الروايات نفسها، وأمكنتها ضاربة ممتدة تعبر عليها هذه الروايات، وهذه المعجزة، مثل: حيفا وعكا ونابلس وبيرت والقدس والصحراء وبلاد الغرب الجديدة والمخيمات، فعلى القارئ أن يطمئن لسلامة روحه، لأن شراكته في الإعجاز، لا تعني شراكته الآثام الواردة فيه ، (١٣).

سرديَّة النقض في مرافعة الـوحيد :

الراوي/المؤرخ الذي انتحل صفة الزنديق

في القسم (٣) من الرواية، والمعنون: ما لم يتم تدوينه ، والذي يشكِّل نصف الرواية طولاً تأتي مرافعة الوحيد -الراوي/المركزي الذي يكاد يتماهى مع شخصيَّة الروائي (باستثناء اللجوء من عين حوض). فـ الوحيد لقباً، وصالح تسميةً (٧)، يروي ما يشكِّل المتن الذي تتكاثر من حوله الهوامش/المرافعات، حتى ليبدو راوياً-مؤرخاً انتحل صفة الزنديق الـ وحيد في مجتمع الإيمان الوثوقي بين أتباع الثالوث الإبراهيمي، ثالوث الأنبياء والكوارث، ليسرد متن التاريخ، بلا شائبة الدين، في خيط الحكاية، وخطُّها: ١٩٤٨-١٩٦٧، وبالعكس… الذي أوردناه أعلاه.

ولعل فائض القيمة الفعلي في هذه المرافعة المركزية (إذا ما استثنينا المدونة التاريخية للنكبة والنكسة الفلسطينيتين في آن معاً كما روريت على لسان ثلاثة أجيال هي الوحيد ووالده وجدّه، وكتبت على أجسادهم)، يكمن في تسجيل احتجاج مدوٍّ على رتابة المأساة الفلسطينية في سُلَّميَّة غير شائعة للنقض، وبخاصة في السرد الروائي المألوف، تتكون من ثلاث خطوات: (١) رفض الضحية ممارسة دورها، على طريق مساءلة المضحِّي (الجلاد) عن ذرائعه الدينية والتاريخية؛ (٢) تقليص المسافات بين جغرافيات ضحايا العنف الاستعماري وجلاَّديه حدَّ الصفر عبر ما يمكن تسميته بـ اللاوعي الجمعي للمعاناة في التاريخ العام للعالم؛ (٣) وتحويل نهاية النهايات (الموت) إلى حالة وجود فاعل ومقاوم (العودة من خلال الموت)، أي قهر الموت بالعود الأبدي (من خلال الموت) إلى سبب الحياة، وهي الأرض كجوف باق.

قد لا يتيح المقام تدرُّجاً سائغاً لهذه الخطوات الثلاث، شديدة التركيب من حيث البنية، ولكن المتأمل في رمزية سقوط كتابَي التاريخ من كفن والد الوحيد، حين أعيد دفنه في قبره الثاني، يفتحان قوساً كبيراً لنقد التاريخ في نسختيه الواقعية والأسطورية، و الواقعي هو الخيالي الأكيد كما دشَّن درويش في جداريته . لكن نقد التاريخ كلاهوت معلمَن لا يقتصر على رمزية سقوط كتابَي التاريخ من تابوت أستاذ التاريخ-الشهيد (الأستاذ الشهيد والتاريخ الشهيد في آن معاً)، بل يتجاوز ذلك نحو نقد اللاهوت الذي تم تحويله إلى تاريخ ليس بحاجة إلى عَلمنة… كما أشرنا سابقاً إلى مقولات روبرت تريفرز في نقد الدين والتاريخ.

وأما الخطوة الثانية، والتي يقلص فيها الشرفا المسافات بين جغرافيات ضحايا العنف الاستعماري وجلاَّديه حدَّ الصفر عبر ما يمكن تسميته اللاوعي الجمعي للمعاناة ، فتتمثل في السرد الكفاكاوي Kafkaesque لواقع كابوسي لا ينجو منه إلا عارف ببنى العنف الاستعماري العنصري، إذ ليس وصف برميل الشرفا في وارث الشواهد ببعيد عن آلة كافكا في مستوطنة العقاب ، ولا فظاعة الزرد والمسامير في فلم ميل غيبسون آلام المسيح … إذ تتوحد جغرافيات المعاناة، شرقاً وغرباً، في هذا اللاوعي الجمعي للمأساة البشرية التي أنتجت فاشية صهيونية لا تذكرنا الكوابيس المترتبة على واقع دولتها الكابوسي إلا بطقوس حوق الصليب ( إضاءة الصليب ) لدى مجموعة الكو كلوكس كلان (Ku Klux Klan) العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر للعالم كوابيسه.

وأما الخطوة الثالثة، والتي تحول نهاية النهايات (الموت) إلى حالة وجود فاعل ومقاوم (العودة من خلال الموت)، أي قهر الموت بالعود الأبدي (من خلال الموت) إلى سبب الحياة الأرض، فلا تزيد من مقولة أنا أموت، إذاً أنا موجود إلا وضوحاً، إذ رجوع الجسد الميت إلى عين حوض أو حتى محض المرور بها والجسد لم يتيبس بعد هو عودة من غير سوء، يحق لصاحبها القول عدت ميتاً، ولم أرجع حيَّاً ، إذ كلما زاد موتاً زاد رجوعاً، في تنويع رهيف على مقولة درويش رجعتُ، ولم أعد في وصف رجعته لرام الله، لا عودته إلى البروة .

سرديَّة الاستعادة في مرافعة العودة:

الطبيب/المترجم؛ الفنانة/المحامية؛ الطفلة/العجوز

تنتهي مرافعة الوحيد، متن الرواية الأطول، وحكاية الفلسطيني المروية بلسانه، لتبدأ جملة من المرافعات الناطقة بلسانه على سبيل التذكُّر، لكن هذه المرة بصيغة الماضي الآسن. أولى هذه المرافعات هي مرافعة الطبيب الناصري بشارة مرافعة، وهي الثانية طولاً بعد مرافعة الوحيد. وهي مرافعة طبيب انتحل صفة المترجم ليترجم مجازاً نوايا الوحيد، وليترجم فعلياً مرافعة زوجة الوحيد ربيكا (التي شاءت أن تُمسرح مأساته، ورفض قبل أن يلقى في سجن العدو بتهمة القتل) فكانت فنانة انتحلت صفة المحامية؛ وليترجم مرافعة ابنة الوحيد ليلى التي كانت غائبة انتحلت صفة الحاضرة؛ وتلتها في المرافعة جوليانا ابنة الطبيب الناصري؛ الطفلة في إهاب العجوز-أم الوحيد.

لكن المرافعة الأكثر حضوراً، وأهمية ربما، هي مرافعة الطبيب الناصري ومداخلته الرهيفة حول الفرق بين التاريخ الطبيعي والتاريخ السياسي، أو بين التاريخ وما فوق التاريخ حين يكون المتن سماوياً. يقول الطبيب الناصري: كأن على الفلسطيني أن يكون مؤرخاً وطبيباً ومريضاً معاً ، ٧٣. هنا، لا يدع الشرفا مجالاً للشك في أن الشفاء من مرض حب فلسطين، كحالة ، لا يتم إلا بتحريرها على طريق التحرر من استعبادها. وهنا، لا بد من تأكيد حالة التناوب بين التاريخ والأسطورة … بين الواقع وتصويره، بين الحقيقة والهوس، والمرض، إذ هذا هو الفرق بين الروايات والحالات. كنت أقول للوحيد: لدي حالات ولديك روايات فيهز رأسه قائلاً: الروايات تصبح حالات يا بشارة . (١١٦). لكنَّ المؤرخ لا يصاب برعشة الحمى كالتي يصاب بها الطبيب ويعرف علاجها، لكنه علاج الحالة، لا علاج الرواية الناقدة التي تدرك الفرق بين التلقيح الطبي والتلقيح التاريخي. ولكن هذه الحمى هي سمة إبراهيمية، إذ … في اليهودية يجب أن تكره وتقتل لتؤمن، وفي الإسلام يجب أن تقرأ التاريخ، وفي المسيحية يجب أن تكون فيلسوفاً، فماذا يفعل الطيبون والأميون والبسطاء ؟(١٠٤).

الرواية والعرافة: ماذا لو تُكتَب الروايةُ بعد؟

ختاماً، لا بد من الإشارة إلى الصيغة الصادمة لزمن السرد في مرافعة الوحيد، راوي الرواية ومرويِّها، وهي صيغة المستقبل، فيما تروى المرافعات الأخرى بصيغتي الحاضر والماضي. ربما يبالغ الشرفا في هذا التوظيف المزعج لأداته السردية الخطرة حدَّ الإرباك اللغوي في جمل، نحو وصفه لعودة صديقه بشارة مثلاً: سيأتي بشارة الطبيب في مثل هذا الوقت من العام الماضي (٤٦)، لكن من شأن هكذا أداة أن تفتح سؤال السرد بوصفه عِرافة لأثر الماضي في مستقبل لا يكتبه إلا صانعوه.

قد تحتاج الرواية إلى قراءة ثانية، وثالثة، وثلاثين لسبر غورها، لكن السرد بصيغة المستقبل في المتن المركزي للرواية (مرافعة الوليد والوحيد) يشي برغبة واضحة في إزعاج خطيَّة الزمن الذي يخلق الماضي في إهاب المستقبل، وكأن الزمن نفسه صار ضحية أخرى لأساطير الدين والتاريخ. لكنَّ التضحية بالزمن ليست من اختصاص ضحايا الزمن الفلسطينيين كذلك، كما تصرخ أصوات الرواية قاطبة، و الصرخة أثمن من ألف نظرية . فما هو سرُّ الصيغة التي في الصيغة إذاً؟ قد يكون من المجازفة القول إن الشرفا كتب الرواية ولم يكتبها، لا زال يهذي بها، يدوزنها، لرواية قادمة يتحقق فيها ماضي السرد الممكن لتاريخ مستحيل. لكنها مجازفة الروائي/الراوي من يريد الشاهد، ولا يريد قتل أحد ، والقول على المجازفة مجازفة أفدح!